Pensé en Javier Marías la mañana de un domingo en el que, al llegar la tarde, supe de su muerte. Yo esperaba mi tren a Madrid en la estación de Málaga y, por hacer tiempo, compré El País, abrí la revista y, como de costumbre, busqué su artículo en la última página donde ya llevaba escritos, como luego supe, más de novecientos, y me extrañó tropezarme con Rosa Montero, porque era 11 de septiembre y el resto de firmas ya habían regresado de sus vacaciones. Un mes antes, hacia mediados de agosto, la familia del escritor había anunciado que padecía una afección pulmonar de la que se recuperaba, y al leer entonces esa noticia sentí el alivio inesperado de una enfermedad que desconocía pero, a la vez, lo irreal de la idea de una familia asociada al escritor, quien decidió una forma de vida —o al menos así lo creía yo— basada en una lealtad solitaria, tal vez romántica pero decididamente firme, hacia la literatura, ello para beneficio de sus lectores y, posiblemente, detrimento de esa familia que yo desconocía y que, en medio de una enfermedad, sorpresivamente se anunciaba.

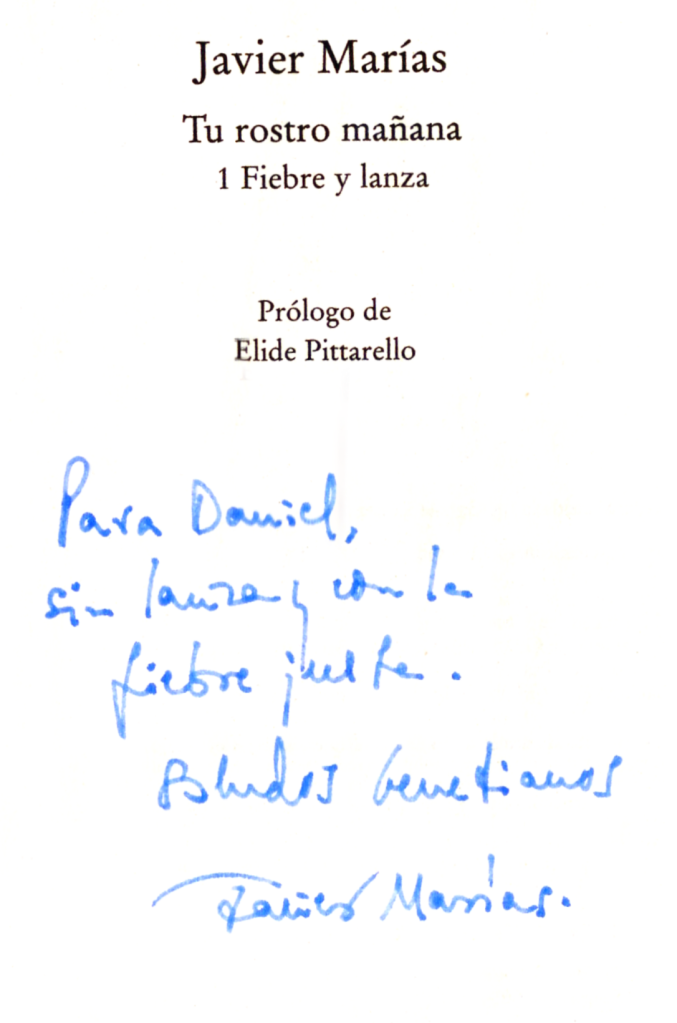

Pienso ahora que rememorar a una persona viva cuando no lo está es una idea próxima a Marías, cuya escritura exploró la frontera entre personajes vivos y muertos, los espacios a los que llega la palabra —y por lo tanto la memoria— y los que no, y de esa cicatriz entre la voz y el silencio, entre la verdad y la fabulación —y dentro de la verdad, entre sus muchos matices—, que su literatura nos fascinó por esos personajes nebulosos, melancólicos o coléricos y siempre cosmopolitas —intérpretes, profesores universitarios con perfil de espías, negros literarios, incluso fantasmas—, todos en búsqueda de una voz, pero lo que de verdad pensé al llegar a Madrid, abrir la puerta de casa y saber de su fallecimiento, fue en una casualidad que a él seguramente le hubiera gustado, y es que en mi anterior visita a Málaga, nueve años antes, yo llevaba como lectura su Fiebre y lanza, publicada en 2002 —veinte años antes de su muerte—, en una edición barata de bolsillo cuyo tesoro era —es, será— una dedicatoria que escribió en la Feria del Libro de Madrid —posiblemente de ese mismo 2002—, tras hablar largamente de Juan Benet, de quien él fue amigo y valedor póstumo, y de quien yo le recordé una frase —y no sé por qué lo hice— donde Benet afirmaba que, si la herencia de Proust era la del lector, la de Faulkner era la del escritor —y en verdad Faulkner fue una influencia que siempre existió en el estilo de Benet, de Marías y de cualquier apasionado por la escritura—, y tras mi frase Marías guardó silencio, quedó su cigarrillo absorto, muy cerca de sus labios, yo me giré con temor a que, a mi espalda, se hubiera formado cola —estaba solo—, y volviendo hacia él, observé caspa sobre su chaqueta, advertí también que era zurdo y que esa mano, por fin, se ponía en movimiento, tumbaba la pluma y, con caligrafía de colegial, escribía de forma aplicada: Para Daniel, sin lanza y con la fiebre justa. Saludos benetianos.

No le conté de mi confusión al terminar Cuando fui mortal, colección de cuentos del año 1996 —cuando él tenía cuarenta y cinco y yo dieciocho, edad a la que él publicó su primera novela—, ni que tal desconcierto, en vez de alejarme de su obra, fue más bien un desafío que me invitó a seguir leyéndolo, buscando comprender esa voz digresiva, enigmática, llena de matices, nunca tediosa y siempre despierta, que te urgía a continuar, y así lo hice durante toda su vida, y así descubrí que, como todos los grandes escritores, la obra de Marías reiteraba una obsesión única y fundamental, en su caso la del puro acto narrativo, sus enfoques y sus límites, sus resonancias, sus voces y ausencias, y que al lector le dejaban no solo la sensación privilegiada del goce narrativo, sino también el alivio cómplice de conocer secretos que, al igual que muchos de sus personajes, hubiera preferido ignorar.

Y por supuesto que no le conté ni le podré contar nunca que, veinte años después, cuando todos los periódicos lo recordaban con aprecio póstumo, me acerqué de noche a la Plaza de la Villa de Madrid, y que subí la mirada a ese balcón que me gustaba ver iluminado, imaginándolo con su cigarrillo mientras leía una novela, o quizás frente a la máquina de escribir, trabajando en alguno de esos artículos en los que mostraba una faceta más áspera, menos pulida, que en su ficción, o tal vez deambulando junto a su larga colección de libros y de películas y de fotografías y de soldaditos de plomo, celebrando el orden y la importancia que siempre otorgó a los objetos como portadores de la memoria, y pensé, en fin, lo extraño de marcharse alguien que siempre estuvo ahí —en la última página de una revista, en un programa de radio o televisión, en mi memoria lectora y en el goce perpetuo, adelantado, por el alumbramiento de un nuevo libro—, y a continuación concluí que no había nada de extraño en ello, pues lo normal es que los afectos y las personas entren y salgan de nuestras vidas, que el mundo se llene de ausencias y, con suerte, lo alumbren nuevas luces, pero en ese momento, con la noche pegada a la plaza, confirmé que mi forma de ver la vida —y por lo tanto de escribir— había sido a la estela de un escritor a quien ya solo cabría regresar, y con el miedo de haber agotado un itinerario, desconociendo aún qué haría su muerte en mí, que estuve un rato inmóvil en la plaza, con las campanas tañendo en algún campanario y yo mirando hacia su balcón sin luz.

Yo también, tengo una dedicatoria de Javier Marías en su libro, Corazón tan blanco.