Lo vendo nuevo y

firmado por el autor:

fue mi marido.

Archivo de la categoría: Uncategorized

Haiku #71

Hoy es viernes y

en el interior de un coche

llora una mujer.

El desierto de Dune

Salgo de ver Dune (Dennis Villeneuve, 2020) en Madrid y, a la vez, salgo de ver Mother (Bong Joon-ho, 2009) en Verona. De vuelta a casa es otoño en Madrid y, a la vez, es verano en Verona, que casi son la misma palabra. Porque he visto Dune y a continuación Mother, y porque mi memoria adora las mezclas, es natural que las mezcle, pero en verdad no pueden ser más distintas, comenzando por sus lugares de proyección: un cine al aire libre en Verona, de espaldas a la basílica de San Zeno, un patio de sillas de plástico verde, un viento que hace tremolar la pantalla y la noche un dosel de estrellas, silencio y frío; un multicine a las afueras de Madrid —¿a las afueras de quién?, podrían preguntarme—, con salas para multitudes, butacas para obesos, precios para ricos, sonido para sordos, pantallas para abarcar el mundo y moquetas para que el mundo las ensucie.

Todo en Dune sigue un guion previsible. Es una transacción eficaz donde pagas por lo que quieres ver. Si las sorpresas suceden, lo son por el lado menos favorable: es una película sobre un planeta desértico, pero abundan las escenas de interior; es una película que muestra a colonos y nativos regañados por el control de una materia prima, pero las batallas que anuncian sus mesas militares no llegan a ocurrir, y los enredos se resuelven de forma palaciega, en una esgrima pobre de espadas que se entrechocan en pasillos y habitaciones; es una película, por fin, que debía mancharnos los ojos de sudor, sol y arena, y más bien nos arroja frío, acero y oscuridad. Siento además una impostura en cómo afectan los sueños a sus personajes, porque el día y la noche parecen flotar en un mismo delirio donde lo racional y su ausencia coinciden; el uso de idiomas vernáculos como identidad o protección de un pueblo tampoco beneficia la trama, pues su ocurrencia es mínima y su efecto marginal. Como tantos elementos de Dune, todo parece suceder de un modo que es a la vez aleatorio y previsible, grandilocuente y hueco.

Dune es fiel a la épica, en su metraje nadie canta, baila o sonríe; no hay un instante que alivie el drama, y ahí reside su falsedad, porque en cualquier género siempre se cruza, como un fallo de atrezo, una pieza de otro. Esa pieza que no encaja es la que, precisamente, da coherencia a cualquier relato. Lo pensé al salir del cine y lo confirmé al llegar a casa y ver, en la portada de El País, una fotografía del pueblo de Todoque, en la isla de La Palma. La fotografía muestra una mujer y un hombre portando cajas de almacenaje. Hay a la izquierda un coche abierto y al fondo el perfil siniestro de una montaña. El rostro de ella muestra el pavor de una desgracia que imaginamos próxima. En el rostro del hombre aparece una sonrisa que es tan inesperada como el puro que aprietan sus labios. Esa sonrisa y ese puro son las piezas erróneas de la fotografía y, sin embargo, su función es tan importante como las pertenencias que angustiosamente portan. Y es que, aunque la vida se hunda, como les ocurre a los residentes de La Palma, sucede que hay un instante, siempre un instante, donde palparse el pantalón, encender un puro, fumar. Ese puro y esa sonrisa ocurren simultáneos al abandono de una vivienda, sostienen su explicación, y confieren a la tragedia su realidad, realidad que es lo que siento falta en Dune, más empeñada en hacernos levitar que sentir. En Dune necesito de ese puro que, metafóricamente, replica dentro del hombre el volcán y el humo que, ahí fuera, han destrozado su manera de vivir.

La rigidez que imponen los géneros, y que encorseta Dune, se rompe sin embargo en Mother, película que mezcla comedia, thriller y drama, y que confirma, con la seguridad de predecir el pasado, que la estupenda Parásitos (2019), del mismo director, no surgió de la nada. Encuentro en Mother rasgos que, una década después, se repetirán en Parásitos: el alcoholismo, la sofocación de la vida en los barrios pobres, el peso de la familia, la intromisión perpetua en los espacios privados. Esta intromisión construye en Mother una escena imborrable: una mujer se ha colado en una vivienda cuando, del exterior, suenan unos pasos, gira un pomo, cruje una puerta. Oculta en un armario, con la mirada en rendija, la mujer observa a una pareja joven que entra, se desnuda, hacen el amor sobre un colchón en el suelo, duermen por fin. La mujer decide salir de puntillas. El sol está alto y entra por las ventanas, pues, a diferencia de Dune, Mother demuestra que la noche no es el único dominio del miedo. La vivienda es tan minúscula que la mujer, en su silenciosa huida, roza torpemente un vaso, el vaso cae y su contenido es pánico que se derrama, avanzando hacia los dedos dormidos del joven. La cámara se tumba sobre el suelo y sigue el cauce del agua, por donde también avanza nuestra ansiedad. En esa escena, que deja sin aire el jardín de Verona, sucede más tensión que en toda la película de Dune; Mother tiene además el mérito de alcanzar su efectividad con menos medios. La diferencia con el presupuesto monstruoso de Dune lo compensa el talento.

Cómo leer un poema, de Terry Eagleton

En el prefacio a Cómo leer un poema (2010, publicado originalmente en inglés como How to read a poem, en 2007), Terry Eagleton concibe su libro como una “introducción a la poesía” que ayude a esclarecer lo que, para muchos, es un asunto “intimidante”. Con ese objetivo, el pensador neomarxista construye un ensayo estructurado en seis capítulos, y que culmina con un breve glosario de términos poéticos.

Evitando que el análisis de un texto se circunscriba a una mera descripción de sus contenidos, Eagleton sostiene, ya desde su primer capítulo (“Las funciones de la crítica”), que solo el análisis de la forma literaria puede salvar al arte de la crítica de su desaparición. Analizar la forma literaria de un poema no es circunscribirse a sus recursos métricos —a su rima y ritmo—, sino que obliga, de una forma extensa, a tratar el poema como un discurso, estudiando la materialidad del lenguaje que lo soporta. Es en el interior de ese lenguaje donde se alojan las ideas, y de igual forma que se habla de una política del contenido, también existe una política de la forma. El grado de elaboración de la sintaxis, su adecuación al sentido habitual de la misma y al tono del poema, o los criterios de puntuación en la escritura, son ejemplos de aproximaciones formalistas al análisis de un poema, pues atienden a su literariedad lingüística. Desde estas aproximaciones, y no al revés, se constituyen las ideas de todo signo que subyacen y forman un poema.

La forma, tal y como apunta Eagleton, es un camino para acceder a la historia. No en vano los cambios en la forma artística —o más ampliamente, las crisis culturales— van ligados a episodios de alteración histórica, como así fue el salto del realismo al modernismo hacia finales del siglo XIX, en un periodo convulso que culminó con la Primera Guerra Mundial. La poesía es, por lo tanto, el vehículo que canaliza una aproximación ideológica al tiempo narrativo, pero su análisis, insiste Eagleton, debe tener en cuenta “la forma de las propias oraciones”, tomando las palabras de Fredric Jameson. O dicho con otras palabras: solamente atendiendo, con lectura atenta, a su objeto de estudio, el crítico puede trascender del texto y alcanzar, gracias al estudio del lenguaje, la consciencia del arte y de la sociedad.

Desde ese camino único que enlaza forma e historia, y observado en una óptica diacrónica, Eagleton señala que en la retórica reside el punto de partida de lo que hoy llamamos crítica. La retórica de la Antigüedad unía dos disciplinas: el conocimiento técnico de un lado, el arte del discurso público del otro. Una de las variedades de ese discurso era la poesía, y no en vano el estudio de la estrategia estilística tenía una finalidad política, mostrando de nuevo esa ligazón entre la forma y la política, pues solo el lenguaje, capaz de convencer, si bien articulado, por medio del discurso, diferenciaba a los hombres libres de los subordinados.

El declive del Imperio romano provocó que el acto civil y social de la retórica quedara recluido a un ámbito escolástico, subordinándose a la lógica. Así se mantuvo hasta el Renacimiento y su triunfo humanista. Con la llegada del racionalismo científico, y como si así fuera su naturaleza, la retórica perdió, otra vez, su función política y pública. Se adueñó entonces una concepción negativa de la misma, a modo de enemigo grandilocuente y autoritario que obstaculiza la verdad. Esta condenación a la retórica persiste hoy, pese a los esfuerzos que, desde el Romanticismo, han tratado de vengar lo poético contra la retórica, y significa, sostiene Eagleton, regresar a la visión platónica de la misma.

Tras esta visión histórica Eagleton llega al presente, y en el presente nos alerta sobre la desaparición del arte de la crítica literaria: reducida la sensibilidad hacia la forma literaria, y afectado el crítico por el escepticismo hacia su perfil social y político, el análisis de la forma ha quedado huérfano en ambos campos. Escepticismo cuando no también indiferencia dentro de un mundo capitalista sin profundidad, mercantilizado e “instantáneamente legible”, donde la experiencia, por la propia fugacidad de la vida, ha quedado sin valor. Los eventos no se crean como materia para una tradición, sino apenas para una percepción y consumo fugaces, rompiendo todo lo que la poesía tiene de fenomenología del lenguaje. Si, como dice Eagleton, el lenguaje es “aquello de lo que siempre queda por venir”, cuesta creer en la significación de la poesía en un mundo que ha dado la espalda a la experiencia propia del lenguaje. El reciente ámbito de los estudios culturales, si bien ha incorporado nuevos ángulos a la lectura política de los textos, ha desatendido también el análisis de la forma tradicional.

En su segundo capítulo, Eagleton se pregunta qué es la poesía. Dejando atrás la visión sombría acerca del futuro de la crítica, pero retomando la importancia al lenguaje, Eagleton enfatiza que debemos prestar una atención particular al lenguaje, no porque haya que desatender lo que el lenguaje tiene de sensorial, de puerta hacia otros contenidos, sino porque en el significante existe una experiencia material, incrustada en el volumen físico de las palabras, y porque de ellas, y no al revés, podemos alcanzar un sentido. De esta idea de simultaneidad se explica que Eagleton sospeche sobre la clasificación de los poemas por un ratio entre significante y significado. Una gran cantidad de lo que consideramos poesía (Eagleton utiliza ejemplos de Lowell y Manley Hopkins, pero también podríamos añadir a Whitman o Lee Masters, entre tantos otros) funciona como paisajes escritos en prosa, es decir, discursos donde la experiencia y la materialidad, el significante y el significado, las imágenes y su conexión, van de la mano, y donde no cabría hablar entonces de ratios o juegos poéticos de autoconsciencia. En resumen, Eagleton, siempre apoyado sobre el lenguaje, hace un elogio de este, y defiende que lo pragmático y lo poético son simultáneos, que la experiencia y su símbolo no deben separarse, y que el hecho de que un poema cualquiera no tenga un solo significado debe hacernos decodificar lo escrito (nuevamente el lenguaje) y proporcionar un contexto único y nuevo al poema, para así entenderlo.

En su tercer capítulo, titulado “Formalistas”, y el más breve de los seis, Eagleton analiza la escuela de los formalistas rusos que, a principios del siglo XX, estudiaron la materialidad del lenguaje cuando el lenguaje era autorreferencial, consciente de sí mismo, en lo que se vino a denominar función poética o literariedad. Para Eagleton se trata de una corriente estética negativa y ya superada, pues lo poético depende de la realidad alienada contra la que chocan y responden las palabras, que no dejan de ser un “medio transparente para ver el mundo”. Según Eagleton los formalistas rusos conducen a una desfamiliarización o extrañamiento del poema, rompiendo la estructura lingüística comprimida que llevan en su estructura donde, por fortuna, la función estética domina sobre la comunicativa. Recuperando el final de su capítulo anterior, Eagleton nos vuelve a recordar que, aunque existen una relación volitiva entre significante y significado, la postura moral que un autor codifica lingüísticamente no convierte al análisis del significante en significado, pues existen, como él llama, “asociaciones mágicas entre las palabras y las cosas”, que cuestionan esa falacia de la encarnación según la cual el significado de un poema está encarnado en su lenguaje, visto el lenguaje despojado de todas las posibilidades vivas en las cuales se puede convertir.

Ya en su capítulo cuarto, “En busca de la forma”, Eagleton deja atrás las cuestiones teóricas acerca de la naturaleza poética, adentrándose de lleno en su interior. En este capítulo, el más largo del libro, y del cual su autor recomienda se inicie la obra para aquellos lectores menos experimentados, Eagleton afianza su idea, ya planteada anteriormente, acerca de los rasgos formales como fundamento del significado del poema, aunque sin atenazarlo. Para analizar la poesía debemos trazar un puente entre la voluntad semántica del discurso poético y aspectos formales como la puntuación, la sintaxis, el ritmo o la rima. Que los poemas son, siempre, acciones o estrategias contenidas dentro de una forma lingüística, lo demuestra Eagleton cuando afirma que la forma y el contenido pueden chocar, entrando en contradicciones performativas, si lo que se hace y lo que se dice se oponen. Es en estos casos, tales como los juegos irónicos, cuando la poesía revela que es, a la vez, un “lenguaje organizado” (que provoca efectos) y un artefacto con un efecto de exploración o instrumental. De nuevo Eagleton subraya la importancia de que la naturaleza de las palabras y su finalidad, incluso aunque su finalidad sea el pragmatismo (y trae, acertadamente, el ejemplo de las Geórgicas de Virgilio) sean conceptos de mutua dependencia. No deja de ser significativo, por fin, que Eagleton haya elegido, para muchos de los ejemplos de este capítulo, a T.S. Eliot, poeta de quien Borges dijo que, como Valéry, podía ser deficiente en el verso pero siempre “un prosista ejemplar”. Y es que Eagleton parece disfrutar antes de una poesía con tendencia digresiva, donde los recursos métricos parecen estar escondidos o con un fuerte desequilibrio entre forma y contenido, como es también el caso de Dylan Thomas, que una poesía donde se revela, de forma más nítida o precisa, su artefacto formal. En suma, y pese a la importancia que Eagleton confiere a la forma, da la impresión de que su itinerario poético busca más bien aquellas lecturas poéticas capaces de elevarse por encima de los materiales y estructuras que la dan, precisamente, forma.

“Cómo leer un poema” es el título de su quinto y penúltimo capítulo. La hipótesis de partida es que la ausencia de acuerdos a la hora de analizar los poemas no significa caer en un subjetivismo. De igual manera, plantear puntos de vista diversos sobre cuestiones como el modo, la distancia del lector, los efectos retóricos o la sensibilidad, no debe tampoco hacernos olvidar que existe un campo de acuerdo mayor de lo que las opiniones más enconadas pueden sugerir, precisamente porque emanan de voces que, normalmente, comparten idénticas hipótesis culturales. Partiendo de esta idea, Eagleton defiende que ni los significados ni los juicios de valor están presentes de una manera objetiva en el poema, pero tampoco brotan por azar ni por la voluntad del lector, pues existe un límite a la subjetividad, muy preciso si hablamos del significado y sus elementos relacionados, tales como la altura, la pausa, el modo o el registro. Eagleton deja bien claro la separación de la subjetividad a la hora de afrontar el contenido de un discurso poético, y así leemos que “un poema no nos notifica que pretende ser melancólico; pero, a pesar de eso, ese modo de lenguaje queda incorporado a él”.

Si los significados quedan fuera de los esfuerzos interpretativos, cabría preguntarse cómo se gestiona la variedad amplia de contextos con los cuales cada lector, de manera individual, se acerca a un poema, pues la poesía es lenguaje y llega desnuda de claves contextuales. De nuevo Eagleton apela a la cultura como un marco común que, de forma más amplia a como nosotros podamos creer, dirige e interpreta nuestras interpretaciones hacia conceptos y creencias bien arraigados en nuestro imaginario.

A continuación Eagleton teoriza una serie de elementos poéticos a los que debemos prestar atención en nuestra lectura, como son el tono, modo y altura, la textura, la sintaxis, gramática, puntuación, rima y la posible ambigüedad. Destaca el crítico la importancia del ritmo, o adecuación de las subidas y bajadas del poema a las inflexiones de aquel que, de forma hablada o silenciosa, lo lee. Dice Eagleton que en un buen poema las frases deben pertenecer a las estrofas, y no al revés, dando por lo tanto un carácter primordial al efecto que el lenguaje debe lograr en el oyente en su forma de respirar el primero, leer el segundo.

Cierra el ensayo su sexto y último capítulo, titulado equívocamente “Cuatro poemas de la naturaleza”, pues no todos los poemas que en él se tratan giran en realidad sobre los objetos naturales, sino más bien de la Naturaleza como medio que se entremezcla con los seres humanos y el propio lenguaje. La selección de poetas es de fuerte cariz británico (William Collins, William Wordsworth, Gerard Manley Hopkins y Edward Thomas). Se trata de un capítulo que desdice en parte los postulados anteriores, porque Eagleton hace un énfasis muy pormenorizado en el contenido poético, en los modos, los tiempos, y de estos postulados, y no siempre, subraya algún elemento que considera relevante a efectos de rima o de sintaxis. Da la impresión de que, cuando se abre al goce de la poesía, deja a un lado el artefacto teórico y logra una gran profundidad en aquellos elementos que parecía haber criticado con anterioridad. Este capítulo, hecha la objeción anterior, se lee como un necesario manual poético para quien gusta de escribir versos. Resulta muy relevador que Eagleton advierta de errores habituales que suceden incluso en grandes poetas, como de los que aquí se ocupa, y que se deben evitar. Así por ejemplo afea a William Wordsworth la acumulación de imágenes, pues la atención del lector corre el riesgo de distraerse u olvidarse del motivo que llevo al autor a convocar las mismas. Si algo parece unir a los poemas aquí congregados es, precisamente, la saturación de imágenes, e Eagleton parece con ello sacar al lenguaje, mediante esta selección, de su estado cotidiano, que él define como “emborronado de comercio”, y darle ese vuelo poético que los formalistas defendieron como una cierta “vigilancia organizada”.

Es precisamente con una mención a los formalistas que Eagleton cierra este último capítulo, tomando las palabras de Roland Barthes quien dijo que un poco de forma podría hacer mucho daño pero sería por el contrario saludable “una gran cantidad de ella”. Barthes, como representante muy significativo de la semiótica en Francia, planteó desde sus inicios la relación entre la lengua y la sociedad, y Eagleton toma sus palabras para hacer hincapié en cómo la forma resulta socialmente significativa para servir de medio de la propia historia. Si el verso libre representa la “anarquía individualista”, para Eagleton la forma está “saturada de significado social”, y el estudio de la materialidad de las formas, desde una óptica diacrónica, es también el estudio de la historia de las culturas políticas.

En resumen, “Cómo leer un poema” es un ejercicio de reconocimiento hacia el papel clave de la forma como punto de partida para una lectura poética atenta y sustento de la crítica literaria en su generalidad. Aunque a veces pueda caer en aquello mismo que él denuncia, Eagleton busca que dejemos a un lado el contexto de un poema, y sepamos hablar del poema en sí, lo cual deviene en hablar de sus temas, de sus imágenes, y evidentemente de su forma. Eagleton, a lo largo de los seis capítulos que abarca este ensayo, busca que retomen con fuerza las preguntas claves de cualquier lectura, en este caso poética, y que serían saber si estamos o no ante un buen poema, sin preguntarnos, pues caeríamos en lo teorizante, qué es un buen poema, o si el poema es o no elegíaco, por ejemplo, sin preguntarnos tampoco que es un tono elegíaco. Ello no significa que ignore la importancia del sustrato teórico, del aparato crítico, sino más bien un énfasis en el acercamiento al texto, en apoyar la lupa de la lectura atenta sobre el papel, y desde esa óptica de proximidad, levantar una teoría. El último capítulo es un fantástico análisis de cómo se realiza un análisis crítico con la atención pegada al verso. Es asombroso advertir cómo Eagleton extrae toda una información amplia que los versos —sin necesidad de artefactos postestructuralistas o de bastones contextuales— contienen. Sirven como cierre al libro y abren al lector la necesidad de que leer poesía es un ejercicio que, aparte de su goce innato, exige de una práctica de trabajo y observación.

Haiku #70

Madrugo, corro,

trabajo, miento, duermo.

Hoy no sonreí.

Haiku #69

De viento y papel,

hilo que enreda el cielo,

mi cometa azul.

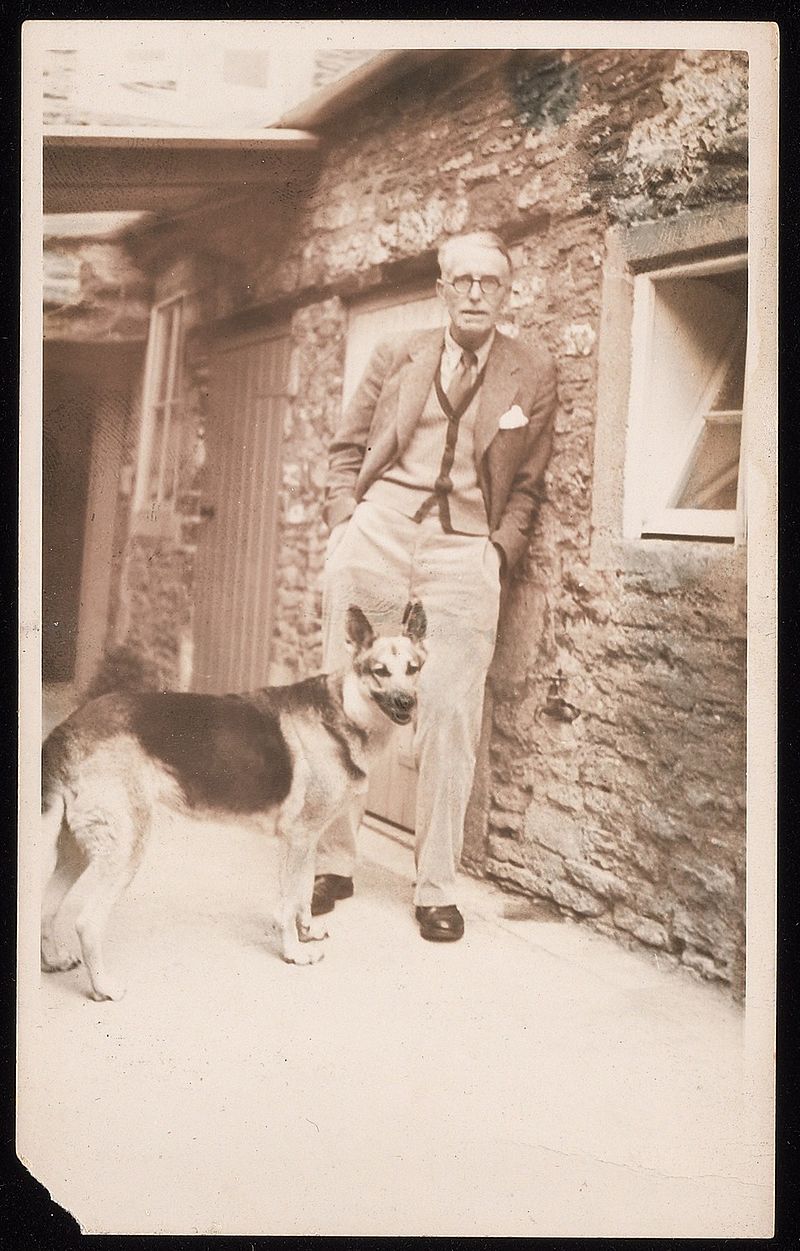

Últimas cartas de J.R. Ackerley

En 1966 J. R. Ackerley tiene sesenta y nueve años y le queda uno de vida. Aún alumbra, aunque débil, la linterna de su curiosidad: en una carta escrita a su amigo Idris Parry, Ackerley lamenta no haber leído a un joven Günter Grass. La escritura es memoria, y hace terapia: las décadas como locutor en la BBC, lamenta Ackerley, le han hecho un hombre viejo, gris y cansado. Reconoce que la vida se advierte breve sólo cuando se acaba. También que, en los últimos años, libre de obligaciones, viajando por América y Asia, ha recorrido los escenarios de las vidas que pudo tener, y no tuvo.

En otra carta también dirigida a Idris Parry, y enviada apenas cuatro días después, Ackerley, como si se contestara a sí mismo, recuerda estas palabras de Kafka: “permanece en tu mesa y escucha. Ni siquiera escucha, apenas espera, espera, aguarda tranquilo y en soledad. El mundo, entonces, se abrirá frente a ti, desenmascarándose, retorciéndose en éxtasis”. Quién sabe si, con esta cita, Ackerley halló el consuelo de una vida dedicada a las letras, letras que vuelan, que son dinámicas, pero que nacen de ese conjuro íntimo y estático, de silencio y soledad, que es la escritura. Tal vez fue Kafka su feliz, único aliado, en la vida que tuvo, y alivio de aquellas otras a las cuales, apenas imaginadas, renunció.

Esta cita de Kafka fue encontrada, tras la muerte de Ackerley, en sus cuadernos de lectura.

The Letters of J.R. Ackerley, editadas por Neville Braybrooke. Publicadas por primera vez por Gerald Duckworth & Company Ltd. en 1975.

Fotografía de Donald Windham y Sandy Campbell.

Algunas preguntas y respuestas

Tu microrrelato tiene como idea principal el encuentro del presente con el pasado. ¿Cómo se originó la idea y cómo conseguiste darle forma en tan solo 200 palabras?

Decía Borges que a los objetos se los quiere con tristeza, porque ignoran que uno existe, sufre, quiere. Pensando en los objetos, y concretamente en la palabra joya, que era requisito del concurso, me atrajo la idea de utilizar una alianza como un nexo entre el pasado y el hoy, y apoyar sobre esa alianza, y su transacción, la historia de un afecto. Intenté enfocarlo de una forma optimista, dando a entender que el amor siempre prosigue, pero de diferentes formas. Para conseguir que la historia encajara en apenas doscientas palabras tuve que podar muchas ramas. Al retirar lo superfluo el mensaje quedó más nítido, más expuesto.

Cuéntanos algo más sobre ti y por qué la escritura forma parte de tu vida. ¿Te dedicas/te gustaría dedicarte profesionalmente a la literatura?

Me gustaría pensar que ya me dedico profesionalmente a la literatura, en el sentido que es una pasión que siempre me acompaña, a la que dedico tiempo, ilusión, y que me devuelve felicidad. Otro asunto distinto son los recibos, las hipotecas, el final de mes. Un joven se acercó a Josep Plá y le preguntó qué era necesario para dedicarse a la escritura, a lo que Pla respondió: dinero. La clave está en conseguir un equilibrio, permitir que tu vida tenga un espacio y un tiempo para cultivar esa ilusión.

¿Por qué decidiste presentarte al Concurso de Microrrelatos y qué hace diferente a este certamen de otros de su estilo?

Apostar por los microrrelatos es un ejercicio de esprint: cuando escribo bajo formas más amplias, de largo recorrido, tiendo a las digresiones, a las euforias expansivas. Focalizarme entonces en estructuras breves, como el microrrelato, o como los haikus, es un ejercicio intenso de condensación, porque me permite buscar el máximo efecto en el menor espacio y tiempo disponibles. Me gusta imaginar una compañía de teatro ambulante, que va de pueblo en pueblo, y que un día descubre, con terror, que les han robado sus trajes, sus pelucas, el maquillaje, los decorados, la utilería, y sin embargo, pese a esa economía de miedos, indagan cómo lograr que, esa noche, el texto funcione, y transmita.

Con respecto a este concurso, lo conocí a través de Internet. Me sorprendió positivamente leer que llevaba el nombre de Carmen Alborch, y también la calidad del jurado. Lo que desconocía era su importancia, así como el número de participantes. A posteriori, la recepción del premio me ha confirmado también el buen hacer de la estructura que hay detrás.

Háblanos de la idea principal de tu microrrelato y cuéntanos un poco las dificultades a las que te enfrentas cuando trabajas en textos tan breves.

Utilicé la transacción, poco frecuente, de una alianza matrimonial, como manera de recuperar un recuerdo y traerlo al presente. De juntar hoy memoria y realidad. De mostrar que el amor, en verdad, nunca cesa, sino que más bien desemboca en maneras diversas, insólitas.

La dificultad de un microrrelato es cómo alcanzar un ritmo preciso en un espacio tan corto. Por eso hablaba antes de esa actividad de esprint. Hay talleres y libros que nos enseñan a sortear las dificultades de cualquier microrrelato. Pueden ser útiles como formar de abrir ángulos, ideas, pero supongo que, si se aplicaran sus reglas, uno terminaría por caer en automatismos, y la forma perdería entonces su carácter inesperado, de explosión. Tampoco la práctica te ayuda a mejorar el oficio de escritor, pero considero esta certeza una tragedia favorable, ya que te mantiene alerta, a flote, sospechando siempre de tus logros. El único secreto que funciona en cualquier disciplina es dotarla de tiempo, que en el caso de la escritura significa subirse a un proceso artesanal de revisión los textos, cuidado de la eufonía, del ritmo de las palabras, de la revelación gradual de una historia que bien puede desembocar en orden o en caos.

¿Cómo crees que haber ganado esta convocatoria de Fundación Montemadrid va a dar un impulso a tu trayectoria en el ámbito literario?

Ser leído, en un mundo saturado de pantallas, es ya una celebración. Si además la lectura destaca sobre otras muchas, esa celebración tiene entonces algo de felicidad pero, a la vez, de extrañeza. Acostumbrado al no, asombra el sí.

Sé que la escritura me acompañará siempre, sé también que guardaré el recuerdo feliz de este premio. Me gustaría pensar que este reconocimiento me servirá para crecer como escritor, para ganar confianza, fuerza, y para abrir las puertas a proyectos más extensos.

¿Por qué animarías a otros escritores a presentarse a Microrrelatos?

Porque en el juego de la escritura cualquiera, y lo digo en el sentido literal de la palabra, es siempre un ganador. Todo aquel que, con mejor o peor pericia, de forma más inspirada o no, busca una historia, la encuentra y la transmite, alcanza una felicidad. Es una felicidad endógena, que nadie le puede arrebatar. Que esa historia atrape luego a un lector, o a un jurado, es un fenómeno tan raro como la misma lectura, pero esa excepcionalidad no deslegitima la pasión por la escritura, ni tampoco su felicidad.

Desconocido, ausente, fallecido, no se hace cargo

Cuenta Elizabeth Bowen (1899-1973) que un niño huele la historia sin darse cuenta. En su libro de memorias (¿cuál no lo es?) Seven Winters (1942) ese niño es ella, y ella huele el declive familiar de sus progenitores anglo-irlandeses, de origen aristocrático, y que llegaron a Irlanda en tiempos de Cromwell. La historia de Irlanda y de su familia cenan en la misma mesa. Asomándose desde sus retratos, los progenitores muertos observan a los vivos.

El libro de Bowen es Dublín a principios del siglo XX, y nos cuenta la transformación de las viviendas, alojamiento inicial de los colonizadores, despachos profesionales después. Frente al porche de las viviendas, en jardines que el crecimiento urbanístico estrecha, la falta de una placa y un nombre advierten la bisagra de un cambio. Ella, que nació en lo alto de la sociedad, protegida por dinero y mansiones y condados, nos relata su vida a ras de suelo, por los itinerarios que recorre bajo la vigilancia de su cuidadora, y a su estela caminamos por un Dublín que ya no existe, y sabemos de la ordenación social de los barrios, de la anchura económica de las grandes avenidas, de las viviendas en el centro de la ciudad, multiplicándose, haciéndose cada vez más próximas, de sus porches abreviados, y frente a sus porches los jardines y, en los jardines, como jabalinas olímpicas, la desaparición gradual de las placas doradas. En su mirada de niña, las placas simbolizan la vivienda de un caballero. La ausencia de una placa es señal de una puerta anónima, ignorada por el cartero, los comerciantes, las visitas, los familiares, el mundo: el presagio de una familia que habita en la sombra de la desgracia.

Su madre le prohíbe que aprenda a leer hasta los siete años, temiendo que esta actividad le fatigue la vista y el cerebro, y entonces, para la niña Bowen, la información de esas placas tiene una cualidad de misterio que multiplica su curiosidad. Cuando visita Londres, también de niña, por primera vez, y al advertir que no hay placas, Bowen se enfada con su madre: ¿cómo puede vivir la gente en un triste anonimato?, ¿es que a nadie le importa quién vive dónde?

He detenido la lectura y pensado en el 2020, en sus largos meses de enclaustramiento. Mi piso es el octavo de un edificio de dieciséis alturas. En cada altura hay seis puertas: somos noventa y seis vecinos. Un mismo tejado protege a un centenar de misterios: apenas nos conocemos por ascensores que se abren y se cierran, por la molestia de mascotas que ladran o lloran, por un saludo fugaz en el garaje, en el zaguán, por una discusión que las paredes filtran, o un tosido, o el ruido de una cisterna, o de una ducha, o por las redes wifi que se anuncian en nuestros dispositivos. Bowen estaría apesadumbrada al comprobar que no hay letreros dorados, clavados a una estaca, en el jardín. Casi mejor: cien de ellos parecerían la imagen de un cementerio militar. También le afectaría ver que, en los casilleros del buzón, no se informan los nombres de muchos vecinos. Si curioseara los buzones, los encontraría vacíos o con publicidad de comida asiática y depilación definitiva. Me pregunto si ese misterio de los demás no es también el de uno mismo. Si en verdad yo, pero también las noventa y cinco combinaciones de vecinos restantes, somos una sola sopa de letras desnortada, sin certeza de nuestro mensaje global, una masa blanda, confusa y fatigada, más aún tras tantas mañanas adaptadas a una realidad rara, y que nos descubre escondidos tras puertas anónimas, silenciosas, clausuradas. Como decía Bowen tal vez los niños, que huelen la historia sin darse cuenta, sepan explicarlo mejor.

Bowen está ahora en el último escalón de las escaleras de Herbert Place, su mansión familiar en Dublín. Aguarda a que la puerta se abra. Es 1905, baja al jardín, se acerca al letrero, su dedo índice hace braille sobre el nombre largo, mayúsculo, de su padre. No es sólo un acto filial, sino también un acto que le otorga una realidad, una existencia compartida a un mundo feliz que, sin embargo, advierte que se desmorona. Suena una campana, una voz, y siente entonces la felicidad de quien escucha su nombre, de una puerta que se abre y una luz que la abraza.

Numerología

Cuando brindemos, las noticias seguirán parpadeando, y nadie las prestará atención. Cuando aparezca la fatiga, y cerremos los ojos, habrá alguien que los tenga abiertos, y nunca los cerrará. Cuando en el teléfono busquemos un número, nuestro índice deslizará sobre ausencias. Cuando suene un tono, dos, tres, y alguien responda, y diga nuestro nombre, nacerá suave, feliz, el asombro de no estar solos. Vibrarán alegres las supersticiosas uvas, el cava nos seguirá sin gustar, y ofreceremos al 2021 nuestra fe en la numerología.

Vidas pasadas

Agrandé la imagen, confirmé el hallazgo: la joya estaba en Wallapop. Respondí al anuncio y, a la mañana siguiente, mi mano tocaba un timbre. Una alfombra nos llevó en rombos hasta el salón. Sé que era mi fotografía la que dormitaba, boca abajo, sobre una mesita. Me preguntaste el porqué. Sin responderte, y evitando un debate que no buscaba, te adelanté que no regatearía el precio: era inferior de lo que me costó. Maldito, respondiste, y reímos. Me entregaste la caja de la alianza. Sobre la mesa, con velocidad de crupier, amontoné los billetes.

Idénticos rombos nos devolvieron al vestíbulo. Preguntaste: ¿no vas a abrir la caja? Respondí: hay confianza. Pregunté: ¿no vas a contar el dinero? Respondiste: hay confianza. Volvimos a reír. Cerraste la puerta de casa y yo abrí la del ascensor.

En la calle era miércoles. Sin pasado ya que rescatar, aliviado y vacío a la vez, no supe dónde ir. Vibró mi bolsillo: la joya no estaba disponible y debía calificar, de una a cinco estrellas, a vendedora y transacción. Me pregunté si las estrellas eran la valoración última de una vida pasada. ¿Cuál sería tu puntuación? De golpe fatigado, busqué un bar próximo.

Según Gesualdo Bufalino los ganadores no saben lo que se pierden. Esta frase se activó el martes 24 de noviembre de 2020: había ganado el IV concurso de microrrelatos Carmen Alborch. Al certamen, impulsado por la Fundación Montemadrid, con un excelente jurado e importantes premios, participé con el texto Vidas pasadas.

La escritura, a modo de lente, abre espacios por los que uno transita sin certezas, sin manual de instrucciones, movido por un entusiasmo que es tan poderoso como el riesgo de extraviarse. Cada palabra, cada idea, cada imagen, el orden y ritmo de los elementos, su eufonía, obligan a una decisión. Un esfuerzo alegre aunque de final incierto, y donde el juez más severo es uno mismo. Por eso que la extrañeza que siento tras ganar un premio no es menor que cuando lo pierdo, y de ahí que este premio tenga una cualidad de regalo inmerecido.

Como cualquier regalo, estoy inmensamente feliz, y quiero agradecerlo: a la Fundación Montemadrid por su convocatoria, al jurado, y en especial a Antonio Lucas por sus palabras —estas, las anteriores y las futuras—. Como siempre, gracias a mi familia y amigos: sois una llamita que es a veces calor y a veces luz. Por último, gracias transoceánicas al talento de Juan Gabriel Vásquez: su novela La forma de las ruinas me descubrió que las emociones son láminas, y se posan sobre los objetos.

Enlace a la Fundación, donde se puede ver un vídeo con el fallo del jurado: https://www.fundacionmontemadrid.es/2020/11/20/ya-tenemos-los-ganadores-del-iv-concurso-de-microrrelatos-carmen-alborch-fundacion-montemadrid/

Enlace a los relatos finalistas: https://www.fundacionmontemadrid.es/wp-content/uploads/2020/11/Relatos-Finalistas-2020.pdf

Haiku #68

Ahora no voy

a hacer nada porque voy

a hacer lo mismo.

Haiku pronunciado por Gaël delante de unas judías verdes. Los niños, felicidad inconsciente, se alimentan de haikus. Su mérito, nuestra suerte, es poder escucharlos.

Elogio de la espera

El confinamiento ha suprimido, con una sencillez desconcertante, los espacios públicos. Abolido lo exterior, el mundo es nuestra vivienda, y nuestra vivienda una sala de espera. Sobre la espera escribe Genazino que «saber esperar es la condición previa de todo entendimiento».

El aprendizaje de esta facultad, antes del confinamiento, era antagónico a un mundo subido a la impaciencia, donde el prestigio se otorgaba a quien, precisamente, carecía de tiempo. La espera y la reflexión siempre han sido desafíos, posturas sustraídas del sistema y sin remuneración, precisamente porque se alimentan de tiempo, y el tiempo es limitado.

El confinamiento apagó el motor del mundo. Vaciadas de futuro las agendas, nostálgicos súbitos de un pasado que, hasta ayer, rechazábamos, el presente nos devuelve a la casilla de partida, a un mismo sofá, a una misma incertidumbre, incluso a la zozobra idéntica de un mismo mundo exterior, porque sus condicionantes, aunque variados —los relojes biológicos, familiares, profesionales, el temible péndulo social— pierden fuerza y precisión cuando la vida se detiene: el miedo no entiende de matices o grados.

Educados en la impaciencia, nos cuesta el aprendizaje de la espera. Somos agraciados por esas bolsitas de tiempo perdido que vendía un comerciante en El lápiz del carpintero, la novela de Manuel Rivas, pero nos preguntamos si ese tiempo perdido es, en verdad, un regalo. Frente a cómo gestionar el tiempo, la pedagogía áspera del confinamiento nos lleva a reacciones diversas. Diagnosticamos a veces este paréntesis forzoso como una reclusión: el tiempo abunda, pero es inútil, porque no se puede comerciar. En otras ocasiones, sentimos la oportunidad de romper con esos retrasos que rodeaban nuestra vida porque la vida, simplemente, avanzaba. Saber esperar puede que signifique asumir estas disyuntivas como elementos de nuestra identidad. Entender que somos uno y su contrario. Energía y tedio. Pensamiento y sofá. Que en los momentos de apatía demandaremos fuerza. Que en los de fuerza advertiremos llegar, y llegará, la apatía.

En nuestro magisterio improvisado de la espera, con los bolsillos llenos de horas, el confinamiento también plantea una reflexión en torno a nuestra forma de vida más allá de los balcones, a la relación futura con la realidad física que nos aguarda. Asumir que el mundo regresará a su engranaje anterior significaría dar por hecho que nada ni nadie han sido afectados por esta experiencia. Las alternativas al orden anterior, de existir, serán las de aquellos movimientos sociales que logren escuchar los entendimientos de nuestros días. Pero hoy, en realidad, nadie sabe nada, o se sabe algo y lo opuesto, y la vida se plantea de forma tranquila si abrimos todas sus puertas porque, de igual manera que desconocíamos, antes del confinamiento, nuestro yo hoy, es temerario pensar cómo será este yo mañana. Pese a esa incertidumbre del futuro, ojalá nadie olvide una importante lección: que las pandemias se imponen, pero su circunstancias no, porque caen en el marco de nuestra voluntad. Saber esperar puede explicarse como un ejercicio optimista que junte, en esta sala de espera, memoria y diagnóstico. Si el presente abunda pero, tal vez, no le damos el sentido que deseamos, vivámoslo como tiempo presente, estrictamente presente, y pensemos con esperanza qué buscamos del futuro, porque hoy, arracimados en la casilla de salida, podemos lograr un giro más amplio de lo que creemos. Y para aquellos a quienes falle la esperanza, recordemos a Walter Benjamin cuando dice que es a ellos, precisamente, a quienes la esperanza es dada.

Imagen de Bárbara Furlan.

La constancia

Señala Muñoz Molina que, en nuestra época, «se asocia el talento con el efectismo, y el disfrute estético con la inmediatez, y nada que requiera una larga constancia parece atractivo». Es una frase de estructura perfecta, que termina con un redoble de timbales y mueve a una adhesión inmediata.

Releída y meditada, llego sin embargo a la conclusión opuesta. En nuestra época —basada en un desbordamiento de la información— es fácil conocer la técnica que un creador utiliza para, en un proceso de trabajo y renuncia, de aciertos y fallos, alcanzar su talento. Cuántos aficionados saben a diario de los esfuerzos que realizan sus deportistas favoritos; los amantes de la cocina devoran —al menos visualmente— las detalladas explicaciones de los grandes cocineros y, ahora más que nunca, son conscientes de que, tras el placer breve de algo simple como un pan o una croqueta, hay sin embargo un proceso largo de esfuerzo y elaboración. En muchos canales de YouTube músicos anónimos, desde sus casas, diseccionan con gran talento complicados pasajes musicales: quien se acerca a estos vídeos, movido por la curiosidad o la voluntad de aprendizaje, advertirá pronto de la distancia entre su destreza y la de los otros. Entre su esfuerzo y el esfuerzo que exige aquello a lo que aspira.

Sucede con los deportistas, los cocineros, los músicos, pero también con los escritores, los científicos, los filósofos, los educadores de cualquier rama científica o humanística: todos, de una manera generosa, casi inmerecida, han abierto las puertas de sus talleres, y los curiosos tenemos la oportunidad abundante de observar los materiales con los que allí trabajan, y cómo los trabajan, y de ese aprendizaje deduzco lo contrario a lo que concluye Muñoz Molina: que bajo el efectivismo —cualidad del arte que no es de nuestra época, sino de cualquiera— se esconden vidas entregadas a una pasión —el deporte, la gastronomía, la música, la literatura— y que hoy, cualquier aficionado, sabe bien de ese largo camino de esfuerzo que conduce a que algo esté bien hecho, sea atractivo y admirado.

Los viajes cancelados

¿Tú no sabes escuchar, verdad? Claro que te agradezco el interés: no sabía de este concurso de historias de viajes. Y oye, dos mil euros son un. Pero me he quedado en Madrid este verano: ¿de qué viajes voy a hablar? ¿Me los invento? ¡Travesía del sofá al estanco! ¡Del chino al centro de salud! Uy, perdón, no fue aposta. Sí, sé que no pedirán la tarjeta de embarque como prueba pero. ¡Y sí, claro que soy escritor, y puedo, debo mentir! Pero. Es que fíjate en el jurado: Juan Eslava Galán. ¿No sabes quién es? Leí un libro suyo sobre los Templarios. Ah, muy bien, es una idea genial: cuento nuestra excursión al castillo templario de Torremocha. También que, al terminar, nos zampamos un pincho de tortilla. ¡Trepidante! No, no, estás equivocado: no estoy buscando excusas, es que. ¿Cómo? Ah, pues. Pues sí. Es una buena idea: los viajes cancelados. ¡Escucha, escucha, se me ocurre algo mejor! ¿Qué te parece hablar de los viajes que imaginé durante el confinamiento? Vi un documental sobre Marco Polo en la Fundación Juan. De acuerdo, mis viajes cancelados. ¿Italia? Sí, iba a ir a Italia, ¿cómo te acuerdas? Está bien, retiro lo de que no sabes escuchar. Viajaba con un amigo el 15 de agosto. Primero unos días en Bérgamo y. ¡Qué bestia eres! Pero tienes razón, no pudimos elegir peor nuestro destino. Si mi abuela se entera de que. ¿Qué? Ah, ya, es verdad, los abuelos están para ser mentidos. En fin, qué más da pensar ahora en. La última semana de agosto íbamos desde Bérgamo a Verona al festival de ópera. En la primera de septiembre unos días en Venecia y otros en Trieste. No, triste no, Trieste. ¿No conoces Trieste? ¡Ya, claro, yo tampoco, por eso quería ir! Está pegada a Eslovenia y es una ciudad muy literaria: por allí vivieron Joyce, Svevo, Morris. Me temo seguirá existiendo en los libros por un tiempo más. No, no me estoy poniendo trieste, digo triste, es que la realidad es así. ¿Qué? No lo sé: primero que me devuelvan el dinero. Luego puede que sí, que montemos el mismo viaje el año que viene. Este 2020 ha sido una hibernación. ¡Y no sé por qué lo doy por acabado! ¿Que por qué no cuento mi semana en Francia? Es que. De acuerdo. Cruzar la frontera tuvo su dosis de emoción: quiero decir, la emoción de que podía ocurrir algo. ¿No es ese el motivo de viajar? Luego en Ariège todo estaba más o menos igual. Me refiero a que todo estaba igual, pero que nosotros no. Es difícil decirlo de otra manera. Visitamos una ciudad balneario… ¡vacía! Ay, tenía esa tristeza de los lugares abandonados. Sobraban mesas, sillas, calles. ¿Qué más? Ah, sí, en los mercadillos de los sábados, donde los hippies bajan de las montañas a vender miel, huevos, queso, el espíritu era. No, el espíritu era el mismo. No: ¡me lo estoy inventando, si no fuimos al mercadillo! ¿Y por qué entonces he contado que? ¿Ves como soy escritor? ¡Sé inventar! Ya, en serio: ¿en serio Espido Freire en el jurado? ¿Pero cómo voy a? Me distraigo, sí. Déjame que piense. Ah, sí, sí que ocurrió algo distinto. En la mediateca del pueblo trabaja una mujer que. En fin. Son tonterías, ya sabes, pero la imaginación sueña, y me observo viviendo allí, ella con un horario envidiable, un sueldo y un trabajo estables, y yo. ¡Tocándome los cojones no! Yo escribiendo. Sí, claro, como un Casanova frente a un ordenador. Cada verano pido el préstamo máximo, que son veinte libros. Sobre todo cómics, muchos cómics, que mi francés no da para más. ¿Proust? Ah, sí, en el Kindle, pero es pura pose. Que no, que no, que Proust mola, ¡y lo entiendo! Aunque a Proust tal vez no le gustaría saberse entendido. A lo que íbamos: que la explicación de que coja tantos libros es tocarle sus manos al devolvérselos. Sitúo los códigos de barras en lugares opuestos, mal ordenados, para que cada libro obligue a un movimiento, y así alargar el. ¿Pervertido? Venga ya. Este año, al devolverlos, me recibió el gel y, ay, un gran cajón de plástico azul donde me pidió, sonriendo tras su mascarilla, que depositara los libros: allí aguardarían unos días y luego serían escaneados. No pude tocarla. ¿Una mierda de historia? Pues. ¿Y cómo sé que sonreía tras su mascarilla? Porque. Espera, tengo otra anécdota. Una reflexión más bien. ¿Hemos quedado a las nueve? Paula Izquierdo y Gómez-Jurado también se van a reír un rato. No, Jurado es apellido y también es parte del. ¿Que por qué lo digo? Porque me has animado a participar. ¿Ahora piensas tú que mejor que no? Son menos cinco, sí, te la cuento rápido: una tarde nos acercamos hasta la iglesia de Touille. Está en lo alto del pueblo, rodeada por un pequeño cementerio. Las tumbas eran antiguas pero aquí y allá había flores recientes. ¿Quién las cuidaría? Pensé en la longitud de los afectos pero esto no es lo que te quería contar, sino que me subí a un muro y, desde lo alto, miré a las montañas. Todo era silencio, me zumbaban los oídos. ¿Sabes lo que hice? Recé un padrenuestro, y pedí que llegara de una vez el futuro, o que se fuera de una vez el presente. Pero, a media oración, advertí que había olvidado el texto. ¡Si se enteran los curas! Cerré entonces un trato. Un trato pirenaico: volver al año siguiente a este mismo lugar, subirme de nuevo al muro, y rezarlo entero, pero solo si las cosas iban bien. Luego me llamaron mis amigos, que me esperaban en el coche, y nos fuimos a beber una cerveza. De camino al bar me preguntaron en lo que pensaba. Miré la iglesia en lo alto, el cementerio, su muro, y les dije: estaba recordando el año que viene.

Haiku #67

Entre el mérito

y el demérito sólo

cambian dos letras.

La autoficción…

es lo que la gente quiere leer, ¿no es así?, ¿o es lo que los editores piensan que la gente quiere leer?, ay, ay, evitemos esta cuestión y volvamos a nuestro asunto, y seamos de una vez sinceros: las neuronas ya no interesan, ya no hacen gracia, ya no venden, son el Macaulay Culkin de la literatura, hoy queremos datos, hoy queremos que las historias sean verdad, ¡que estén basadas en hechos reales!, que así lo diga la contraportada y lo confirme esa faja que, como cualquier faja, es un elemento innecesario, e innecesaria es la autoficción, y para demostrarlo acabo de revisar por cuarta, ¡y espero última vez!, una autoficción de mierda, casi trescientas páginas, más de noventa mil palabras, todo autoficción, todo, y en cada revisión me he alejado un poquito más de mí, un poco más de mi yo anterior, así que tal vez he acabado tan lejos que, fíjate, he inventado un nuevo yo, ¡inventado, inventado un yo!, pero este no era el fin, mi propósito era reírme de la moda, del yoísmo, de la casa en el pueblo donde fui tan feliz y de los recuerdos de la infancia y del puchero que hacía mi madre y de los andenes de tren donde una novia fea nos arruinó la vida y de las lluvias que siempre llegaban en el momento idóneo de nuestra crisis y de los portales que nos privaban o, a veces, abrían un deseo, y no, Dani, no niego que esas materias estén prohibidas para la literatura, lo que defiendo es que esas ideas obstaculizan la imaginación, la obstaculizan porque no son ideas, ya nunca más serán ideas sino hechos, estatuas, momias, esqueletos, pero es que además esa forma íntima de escritura existió antes y en manos de escritores que lo hicieron mejor, ¡mucho mejor!, de como lo haríamos tú o yo, supera a Proust, supera a Jane Austen, supera a Camus, ¿no es fácil, verdad?, ¿y crees entonces que yo seré leído?, ¡pues sí, parece ser que sí, porque estamos en la semana de la autoficción, oiga, pásese por esta librería y se lleva mi interesante vida, que lo cuento todo!, y no me mires mal por haber caído en el sistema, yo, igual que tú, tengo que comer, y cada mes golpea mi cuenta una hipoteca y seis recibos, no queda alternativa, o sí, sí queda, sí, porque te digo que, cuando acabe estos seis meses de promoción de […], me sentaré de nuevo a escribir sobre lo que nadie parece atreverse, que es la imaginación, e inventaré mundos donde remotamente esté yo y, a la vez, nunca esté yo, es decir, me subiré al yo, despegaré, volaré alto, y saltaré del yo sin paracaídas, y en el aire me daré la vuelta y, a mi antiguo yo, le haré un corte de manga. Mi próxima novela, Dani, tendrá como protagonista a un dinosaurio que se va de Erasmus subido al Orient-Express. Será la ostia. Literal, tal vez. Pero nadie me hará cambiar de idea. Nadie tocará una coma. Quiero que el error, si existe, sea único. Únicamente uno. Únicamente mío. Y que ni en la portada ni en la contraportada ni en la faja aparezca yo, porque yo existo pero escribo, precisamente, para dejar de serlo.

Correo electrónico recibido hoy 3 de agosto de 2020 y editado por mí con permiso de su autor, que prefiere guardar el anonimato para el bienestar económico y mental de su familia y editor. Una nueva novela de autoficción pronto poblará las ya pobladas estanterías de la autoficción.

Haiku #66

Nueva editorial:

actualmente no aceptamos

manuscritos.

Bayreuth en espera

Hay pelos y caspa en el suelo, envoltorios de caramelos en la papelera, sobre la cama el nórdico retorcido, en el armario disciplinadas perchas que aguardan al próximo huésped, hay un cajón semiabierto anunciando su vacío, en la estantería hay DVDs que, de golpe, son una tecnología obsoleta, también libros inclinados y en un orden distinto al inicial, un orden que no recuerdo porque, durante esta semana de agosto de 2019, los hojeé muchas veces, sobre todo la biografía imposible de Humboldt, una guía de viaje de Japón y algunos estudios sobre Wagner, junto a los libros un reloj sin pilas, una medalla sin valor, un sobre de plástico transparente que es mío y que volverá conmigo a Madrid, y en su interior la tarjeta de embarque, tiques de supermercado, un mapa de Bayreuth que han memorizado mis piernas y las entradas a las óperas que, en verdad, ya solo alimentan un recuerdo el cual, por la existencia misma de esos papeles, podrá ser olvidado, como tal vez se olvide esta última mañana en Bayreuth, sentado frente al escritorio de mi habitación, en la primera planta de una casa de dos alturas, cerca de la universidad, mirando por la ventana e imaginándome camino de la estación de tren, pasando una última vez por la panadería donde mi presencia, quién sabe, puede que ya sea familiar, tomando desde allí una larga calle en curva que, durante una semana, recorrí a diario, porque es la misma que conduce a la estación y después al teatro, y el teatro, mientras acceda al vestíbulo de la estación, se asomará para despedirse: apenas veré entonces su sombrero de zinc, pues hay edificios en construcción que bloquean la mirada, pero el sol toca ahora la ventana, avanza por el suelo, alumbra mis pies, me recuerda que debo apurarme, que soy aficionado a los cálculos imprecisos y las angustias innecesarias, y mientras termino estas líneas cierro la mochila, abro la ventana, pienso en los días pasados y la mente se escapa de nuevo hasta la colina, y en su cima el teatro, y la memoria recupera las horas allí pasadas, la gente anónima con la que compartí una suspensión temporal y feliz de nuestras vidas, y subiendo mi mochila al tren pensaré en los instrumentos silenciosos, guardados dentro de sus fundas en un almacén, y con el tren en marcha, el paisaje acelerado, me preguntaré si, en el interior de alguna de esas fundas, una cuerda vibró gracias a mí, consonante con mi emoción, o si, por el contrario, mi presencia en el teatro no produjo ningún resultado, no afecté a nadie, no transmití nada, y mi rastro será apenas el de esos pelos y caspa y envoltorios que ahora limpio con una sensación de epílogo y, a la vez, de principio, de un pasado próximo y positivo, que se apoya sobre el presente, y lo eclipsa, y de un presente que ya quiere ser futuro, y que suceda y suena exactamente igual. Bayreuth, en esa confusión de tiempos, queda a la espera.

Siete casas vacías (Samanta Schweblin)

Era la primera vez que ofrecía compartir mi coche: no quería viajar solo hasta Francia y ganaría un dinero. Ignoraba que la web, conocido mi itinerario, y salvo que dijera lo contrario, añadiría viajeros al vehículo de manera automática. Ignorando esta regla, no dije lo contrario: por eso que me aguardaban a la vez un señor desconocido en un pueblo también desconocido y dos amigos, bien conocidos, en Biarritz, bien conocida, para almorzar, bien deseado. Envié mis disculpas al desconocido: no podría recogerle a esa hora en ese lugar. De la ausencia de respuesta sucedió mi insomnio, mi ansiedad por el fastidio que provocaría a alguien a quien no había visto ni vería nunca, y de ese insomnio la lectura de esta obra que comento. No dormí: llegar vivo fue un milagro de la conducción prudente, de la conversación alegre de dos chicas vascas y de las bandas de rodadura laterales en el asfalto: ¡bendita vibración!. Si el milagro de la vida continuó hasta el Périgord fue gracias a la música atronadora en el coche —¡gracias a Los Planetas!—, a las ventanillas bajadas, al aire atlántico viniendo del Oeste y a la promesa de un verano por delante en la mejor compañía. Todo esto lo recuerdo y lo cuento porque, gracias a una nueva propuesta de Páginas de Espuma, algunos afortunados haremos zoom sobre esta obra y también, con insomnio merecido, sobre su autora. Eliminaremos (¡bien!) del Bla Bla Car la última palabra.

Reseña de un lejano 2015 (5 A.V.).

En algunas lecturas la experiencia del lector, aquello que le está ocurriendo más allá de las páginas, tiene la misma importancia que el propio texto: como un viento, el entorno invade los dominios de lo escrito. Las mejores lecturas no suceden según los modelos que proponen, con repetición aburrida, las campañas publicitarias. Nadie suele leer debajo de los árboles, nadie disfruta de Calvino al borde de una piscina, nadie tiene una taza de café que humea eternamente junto a un libro. Los libros que uno suele recordar mejor, de los que luego hablará más, los que más veces prestará y por lo tanto perderá y volverá a comprar, son aquellos en los que el texto se contagió de su realidad. Y en la realidad no solemos vivir bajo árboles o al borde del agua. Por circunstancias imprevistas a la lectura, por hechos externos a ella, y por lo tanto ingobernables, la misma lectura gana sentido; un hecho que no tuvo que ser original, pero sí dotado de fuerza que alumbra un sentido nuevo a las palabras, contemporáneas en las manos que abren el libro. De forma recíproca, esas palabras, iluminadas de presente, devuelven al afortunado un mensaje actual, como recién escrito. Esa concatenación de lo que sucede y lo que se lee, y donde no hay más explicación que la casualidad, sólo tendrá significado, perpetuo y único, en ese lector. Las Siete casas vacías de Samanta Schweblin fueron, en mi lectura, casi siete horas de vigilia. Las que pasé una noche de mediados de agosto, víspera de un largo viaje en coche desde Madrid a Libourne. Llevaba días con la mochila preparada, la ropa y los libros y la cámara de fotos y el ordenador portátil. Todo listo para disfrutar de dos semanas de vacaciones en Francia, visitando primero Saint-Émilion y luego el Périgord. A las nueve de la mañana, en la estación de Chamartín, cerca de mi casa, y frente a la cama donde no iba a pegar ojo, me esperaban tres personas anónimas que, gracias a una página web para compartir vehículo, iban a acompañarme hasta la frontera con Francia. Con la anticipación feliz por el descanso apagué la luz. Dije a la mente: duerme. Pero muchas veces lo no previsto es lo que sucede, y la mente respondió: no, Dani, no, ahora no vas a dormir. Con paciencia encendí la luz, me acerqué hasta la estantería del salón. Acababa de recibir la novela de Samanta Schweblin, en ese regalo largo e inmerecido que es reseñar las obras que elige y edita Juan Casamayor; la obra era demasiado corta para llevármela de viaje, y por eso se iba a quedar allí, paciente, hasta la vuelta. Alguno de sus cuentos, sin embargo, podían hacerme llegar el sueño esa misma noche, y volví con ella hacia la cama. ¿Fue la lectura lo que me alejó del descanso? ¿O es que el descanso, soberano y desagradecido, nunca quiso subir a la cama, y el libro sirvió de paliativo? De la incógnita el insomnio pegado a cada uno de los cuentos, y los cuentos a una noche de calor sin sueño de Madrid. Pasaban las horas, se multiplicaban las visitas al baño para orinar, el rosario de vueltas en la cama en un intento inútil de conciliar el sueño, el encender la luz, leer un rato más, nuevamente la oscuridad, volver a empezar. Desesperado pulsaba el despertador. Sobre la luz azulada de su pantalla restaba, con dificultad creciente, la hora en la tocaba despertarme -qué ironía, si ya lo estaba- con la que marcaban sus grandes dígitos. El número menguaba como también las páginas del libro. Así que toda la noche quedó dividida entre la voluntad de continuar con el libro y la necesidad acuciante del sueño. Ganó la primera: la lectura acelerada e imprecisa de esta obra quedó para siempre en un limbo último de lucidez, como esos pensamientos atropellados y sabios, el mundo resuelto, que, borrachos, lanzamos antes de caer dormidos. Anulado el descanso, acabar estas historias era el mejor fin que darle al tiempo. Y por eso que, para poder escribir estas líneas, he tenido que volver a la obra, en un estado racional, con el descanso suficiente, pero que no será nunca como yo recuerde el texto. Siete casas vacías empieza bien desde su portada. Se dice allí que es la obra ganadora del IV Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero, del año 2015. Buen matrimonio el de las letras y el vino, que hace hincapié en el disfrute idéntico de naturalezas tan distintas. Placer que uno asocia al instante con el vino, su rápida euforia, pero no tanto con ese lugar aburrido que para muchos es la lectura. El jurado estuvo compuesto, entre otros, por Andrés Neuman y Guadalupe Nettel, así que el abrazo entre texto y vino se agranda con el criterio sólido de dos buenísimos escritores. El manuscrito ganador contaba con cinco cuentos, pero en la edición se añadieron otros dos. Uno de ellos también galardonado, con el Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo 2012. La portada sirve de anticipo al tono y contenido de los cuentos: una mirada femenina nos observa; o tal vez sea al contrario: es ella quien busca nuestra mirada. Unos ojos sin brillo, apoyados en el globo de piel de las ojeras. Ojos en oblicuo, como si la cabeza estuviera, literalmente, en otra parte. Ojos de absoluta melancolía que atraviesan un vidrio y sobre el vidrio la lluvia. En primer plano, muy próxima, el misterio de una mano izquierda, que uno no se sabe si está diciendo adiós, si pide ayuda, o si nos busca, y quiere tocarnos. La lectura confirmará las tres hipótesis y ninguna a la vez. Abre el volumen “Nada de todo esto”, y en este primer relato encontramos los elementos que, con variaciones, aparecerán en los sucesivos: personajes que no están bien, que viven ausentes de sus propias vidas, que buscan una felicidad extraviada en las vidas de los demás. A veces será la invasión de sus casas. A veces la ausencia de la propia. En unas y otras la felicidad es un desastre. Los protagonistas tiran su tiempo a la basura, viven dominados por una angustia antigua, sin salida, y el desenlace a cada relato no es sino una continuación de su pesar. En el segundo de ellos, “Mis padres y mis hijos”, regresan esos personajes atípicos de los que nos iremos habituando, dominados por sus manías y por sus locuras, y que a veces parecen haberse extraviado de una novela de Modiano, lo cual es un doble extravío. Los cuentos ganan todo su sentido casi al final de los mismos, más porque uno comienza a comprender la rareza del personaje que porque el problema expuesto tenga alguna solución. Aunque distintos unos de los otros forman una unidad temática, y por eso que su lectura consecutiva adelanta nuestra comprensión dentro de cada uno de ellos. “Pasa siempre en esta casa” es el tercero de los cuentos y el más breve. Mantiene las coordenadas de locura y vecindad expuestas en los anteriores; aquí la ausencia no es la de un marido o la senilidad, sino la de un hijo. Contiene una frase genial que lo resume: «Cuando algo no encuentra su lugar (…) hay que mover otras cosas». Saltamos entonces a “La respiración cavernaria”, el más largo de los relatos. También aparece en escena un hijo muerto, pero la historia despliega antes la obsesión por las rutinas, el control imposible de todo lo que sucede en un ámbito doméstico. Un control inútil y agotador para Lola, que se ve incapaz incluso de morir, pues incluso la muerte requiere «un esfuerzo para el que ella ya no estaba preparada». Un control, o su falta, que tendrá graves consecuencias, como se podrá leer, porque cuando la desmemoria llega morir efectivamente puede ser una tarea infranqueable. De los dos relatos no incluidos en el manuscrito original destaca a mi juicio “Un hombre sin suerte”, ganador del Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo 2012. El relato es un ejemplo de tensión literaria, con el lector imaginando un territorio prohibido, extraño, que nunca llega a suceder, sino sólo en sus consecuencias, y con el sentimiento de si hemos sido, también nosotros, lectores, víctimas de nuestros prejuicios.

Es un goce leer la prosa elegante y exacta de la autora, nacida en Buenos Aires en 1978. Detecto también una cualidad subterránea en su obra: un influjo poético que parece querer gobernar, que no invada su estilo, pero que deseo aparezca en futuros trabajos. Y reflexiono también que los buenos escritores, y Samanta Schweblin lo es, saltan los muros de la centralización lingüística y de los regionalismos ciegos. Unos y otros están dominados por la defensa de lo próximo, del canon como uniformidad que excluye aquello que no está a la vista. Por eso que debemos disfrutar del placer, diverso y diáfano, de una lengua hablada, y por lo tanto vivida y retorcida y ampliada, en más de veinte países. Las palabras no tienen origen, sino cualidad: en el caso de Schweblin vienen de Argentina, y las usa y combina con sencilla maestría. En el papel de lector uno quisiera apropiarse incluso de sus formas de decir, tan valiosas como las propias, porque designan lo mismo, y por eso que disfruto metiendo la reversa en el coche mientras hago con el celular un llamado, y al llegar a casa abro la canilla, dejo los vasos limpios en la vajillera, enciendo la hornalla y mientras me tomo una limonada fría sacada de la heladera. Qué pocas veces reparamos en la capacidad cultural de nuestro idioma, en el regalo que significa la lectura sin intermediarios de aquello que alguien escribe en otro extremo del mundo. Enfrentados por intereses lingüísticos, que son el correlato de otros tantos políticos, se minusvalora o ignora nuestra base común e inmensa de comunicación. Y que algunos escritores también de ese país rehuyan de su terminología… ¡no, no, no voy a entrar a comentar ese tema!

Termino la relectura mucho más rápido de lo que pensaba. Seguramente que el cansancio de esa noche sin sueño me hizo leer con lentitud. En la nota de prensa a la entrega del premio, decía su autora: «me interesa (…) ese límite delicado entre lo normal y anormal. Sobre todo porque (…) es un código sociocultural. (…) hay muchos pensamientos, maneras, vidas, que quedan fuera de ese código como algo absolutamente inaceptable, o imposible, y que sin embargo son tan naturales y posibles como las que catalogamos de normales». Me parece un excelente resumen de estos relatos.

Haiku #65

Quiero saber y

no quiero saber quién te

enseñó a besar.

Primera y última página de un diario

Dedicado a mi madre quien, como todas las madres,

mezcla el amor y el miedo en feliz confusión.

La Organización Mundial de la Salud informó que nos vamos a la tumba. Un mensaje exacto aunque incompleto: confirma el final, ignora su fecha. Por la voz asustada de mi madre, que me despertó con este titular, la noticia sucederá pronto, muy pronto, ¡ya!

Mi fuerza de voluntad se alejó del teléfono, apagó el despertador, se arrulló bajo las sábanas: un niño que no quiere ir al colegio. Tal vez quedó contagiada —disculpan la palabra— por la noticia. No sé cómo logré levantarme, superar el pasillo, cruzar el vestíbulo, alcanzar la cocina. En la cocina un taburete apoyó mi cansancio. Utilicé las baldosas como muro de mis lamentaciones, y con voz de almuédano les anuncié mi malestar: no, no quiero desayunar el mismo periódico, no, no quiero la misma plantación de café sobre mis ojeras, no, no quiero agotarme con el mismo trabajo. Una baldosa me espetó: ¡estás lleno, lleno de privilegios! (¿y no puedo elegir otros?, le respondí). ¡Vas a morir!, exclamó otra con sonrisa de ángulo recto.

¡Voy a morir!, repetí al tiempo que me levantaba y el augurio también se ponía en pie. Mi lamento se reflejaba en una baldosa, y sobre la baldosa resonaba una radio, de la radio salía una voz, la voz de mi madre convertida en informadora, y la voz de mi madre era el eco de una organización, y el eco de la organización era la voz de la conciencia, y la voz de la conciencia se me pareció a la megafonía imperfecta de un estadio, de un gran estadio, el campo allá abajo, muy lejos, y las gradas trepando hasta mí y junto a mí, en la cumbre del estadio, un asta, y en el extremo del asta, con forma de cono, un altavoz, y del altavoz una locución con eco, advirtiendo y volviendo a advertir lo que ya sabíamos, que no comiéramos carne roja carne roja ni bebiéramos alcohol alcohol ni tampoco fumáramos fumáramos, pero que ahora, además, además, nos advertía de lo siguiente: que se estrecharían las calles de nuestras vidas, y las calles nos guiarían hasta el cementerio, sin demagogias sin circunvalaciones, y esa voz se escuchaba tan mal que podría ser mi madre periodista, o un periodista haciendo de madre, o una organización en funciones maternas, o todos tratando ser madres pero ninguno realmente cumpliendo su papel.

¿Pero es que no me escuchas? ¡Nos vamos a la tumba!, esas eran las palabras de mi madre, su voz una poligamia de voces, y en la confusión dudaba si era ella quien hablaba o si era tal vez la radio, y en la radio quién hablaba, si una organización o un periodista o un epidemiólogo o un ruidoso bazar, o si tal vez no eran ni ella ni tampoco la radio sino otra voz, ¡inesperada!, que se dirigía hacia mi cansancio, una voz en parte externa, aérea, y en parte orgánica, nacida del agotamiento largo que arrastraba dentro, una voz que venía de fuera, con el mareo de una elipse, pero que también habitaba en mi interior, una glándula parlanchina —¡China, China!—, y de la suma de las fuentes una confusión de admoniciones y órdenes, de tiempo detenido y de futuro anulado, y en esa encrucijada ignoraba qué día de la semana era hoy mientras que, a mi lado, un hosco paquete de galletas se afanaba en su vacío, y me sentí identificado con esas galletas, su dolorosa disciplina horizontal aun sabiendo que su vida, tarde o temprano —las manos de un niño, un vaso de leche, una caída—, las terminaría quebrando, y ellas y yo desconocíamos cómo gobernar lo que a nuestro alrededor ocurría, desorientados por tantas voces hablando, y tal vez de ahí el drama, el de las galletas y su obcecación por mantener el vacío, el de mi confusión sobre el taburete dialogando con una baldosa, pero mi madre, ¡siempre mi madre!, defendía que de confusión nada, que el mensaje era bien claro, que así lo había dicho hoy, ¡esta misma mañana!, la cadena SER —¡cómo creerse un mensaje que une la cadena y el ser!—, y luego siguió mi madre con una pantagruélica cadena —¡otra vez cadena!— de eficaces consejos a cuyo término colgamos, y el café quemaba y no me atreví a comer galletas y murmuré en bajo y dudé en alto que, si el final se intuía próximo, qué sinsentido encontrar un plan de fuga al fatalismo: la Tierra me pareció un lugar igual de plano que la baldosa, y sobre la Tierra, hecha de miles de millones de baldosas, la vida seguía una inercia hacia su abismo, y sentado en la mesa, frente a un café y tres galletas —¡perdonadme, galletas!—, reflexioné si, conocido el desenlace, no sería mejor acelerar el metraje de nuestras vidas, y en esa velocidad de las imágenes aliviar la inútil espera, atrapar al menos un instante último de felicidad, la de un viejo estribillo, el recuerdo de un tacto, la de un vino que despierta una conversación, un cigarrillo de clausura antes de que, tras la tapia del tiempo, madrugados el ruido y las rutinas, el obediente destino se cumpliera, y una diáspora de pájaros fueran la última noticia de esta vida, y en esas cavilaciones andaba cuando de nuevo sonó el teléfono y era mi jefe y ahora el café se heló y las galletas quedaron rígidas y el informe deberíamos presentarlo

hoy, ¡hoy!, y hoy es presente y hoy que en bajo maldigo y que en alto respondo sí, el informe lo tendremos hoy, hoy, hoy, y en la ventana es jueves y la voluntad despertó, y de verdad empieza un día que se abrió quejoso, blando e informe —¡informe, sí, sí, lo tendremos hoy, a eso me refería!—, un día que ahora es un sonido precipitado de teclas que siempre llegan tarde, que martillean una pantalla y que la empujan al horizonte, y la pantalla hace eclipse en la ventana y oculta todo aquello que pudo ser —¡ser, cadena SER!—, y no fue, y sé —¡sé, SER, sé, SER!— que este nuevo día será sin embargo idéntico al anterior, y que el día construirá una baldosa más, y que la baldosa se añadirá al mural breve de nuestros días, y su encaje será tan perfecto, tan triste, que nadie, siquiera yo, podrá recordar en el futuro que este jueves existió, y que unas galletas salvaron, por unas horas, su integridad.

Haiku #64

Sigues en lo alto

de la escalera, sigues

diciéndome adiós.

Un guitarrista en Berlín

El autobús me bajó junto a la tapia del zoológico. Desde allí otro conectaba con el aeropuerto. Lo encontré, pagué, subí. A mi izquierda viajaba la mochila: ligera, porque mi carga es mental. Nos detuvimos en un semáforo. Atardecía. Tras una ventana sin cortinas, un anciano se combaba sobre su guitarra. Frente a él, un atril. La fachada en sombras destacaba su habitación de techos altos, desnuda salvo por esa guitarra, ese atril, ese anciano.

Todo se olvida pero algunos fotogramas no. La imagen de ese anciano regresa cada vez que tomo la guitarra, la acaricio, la afino, la toco con mayor o menor torpeza. Puede que, en el destello de un instante, se reflejó mi futuro. El de un hombre enfrentado a sus aficiones, a todo lo que sueña pero que, a la vez, posterga, porque la vida, para bien o para mal, fluye en otra dirección, los semáforos se abren, y nos llevan a otro lugar.

Haiku #63

Lo que separa

la ciencia de la ficción

es sólo un signo.

Haiku #62

Advirtieron al

terminar la catedral

que no tenían fe.

Haiku #61

De noche somos

hijos únicos y a la vez

hermanos.

Haiku #59

Aunque indultado,

pidió morir en prisión,

su única casa.

Haiku #58

Anuncia el Madrid

el flamante fichaje

de un neonato.

Tus pasos en la escalera

El argumento de Tus pasos en la escalera (Muñoz Molina, 2019) es simple: su protagonista y narrador, tras ser despedido —imaginamos que por la crisis de Wall Street del 2008— se traslada de Nueva York para instalarse en Lisboa. La novela describe su espera mientras aguarda la llegada de su mujer, Cecilia, una apasionada científica que investiga los mecanismos de la memoria y el miedo.

El miedo es uno de los grandes temas sobre los que reflexiona la novela. Miedo al futuro, y por eso que muchos de sus capítulos —siempre breves, hasta un total de cincuenta y dos— se inician con noticias de catástrofes apocalípticas vinculadas al cambio climático. También un miedo pasado, nunca resuelto, que se aloja dentro de sus personajes, un miedo por los atentados del 11S que vivieron próximos, un miedo por la llegada al poder de Donald Trump. Miedo por fin en el mundo animal, el de las ratas sobre las que ensaya Cecilia en su laboratorio, sometidas a descargas eléctricas, a la ansiedad de eternos laberintos, a su muerte y seccionamiento cerebral.

El miedo llega a convertirse en valiosa mercancía. En el hallazgo más distópico de la novela, se narra una fiesta a la que es invitado su protagonista. Una antigua estrella de pop, hoy escultor famoso, propone a sus invitados la inversión en lujosos refugios donde protegerse ante desgracias futuras. Estas páginas son premonitorias de la pandemia que asolará el mundo apenas un año después de su publicación y, aunque no se apunta en ellas a que pueda ser por el efecto de un virus que la desgracia asole el mundo, sí que se advierte de la fragilidad de un mundo hiperconectado. El narrador descree y ridiculiza la fiesta, su anfitrión y también sus invitados. Ello genera un feliz efecto cómico, pero también una incómoda sensación de omnisciencia, de que es el autor y no el narrador quien realmente se burla de la situación creada, recurso moral con el que cual no empatizo como lector.

En esa celebración, gobernada por una noche con eclipse de luna, el narrador —de quien hasta su penúltimo capítulo no sabremos su nombre— conocerá a una mujer, Ana Paula, a quien confundirá con Cecilia, su mujer que nunca llega. Esta confusión, escrita en unas páginas magníficas, engarza con el otro gran eje de la novela, que es la memoria. El protagonista admira en Ana Paula lo que esta mujer tiene de Cecilia. Son siluetas superpuestas. También la nueva ciudad pretende ser un espejo de su vida anterior: Lisboa y Nueva York se parecen en la anchura marina de sus ríos, en su cielo siempre cruzado de aviones, en sus ruidosos trenes y, sobre todo, en esa voluntad obsesiva del narrador por reproducir en su nuevo apartamento la decoración y orden del anterior.

Junto al miedo y la memoria, está la espera. Así de hecho se inicia la novela: “Me he instalado en esta ciudad para esperar en ella el fin del mundo”. Bruno —que así se llama el narrador, en homenaje a Strangers on a Train, de Patricia Highsmith— aguarda en Lisboa la llegada de su mujer. El lector nunca sabrá cuándo ocurrirá ese momento, entre otras razones porque el narrador no sabe siquiera el día en el que vive. La voz narradora de Bruno carece de fiabilidad. Pronto se sospecha que lo que Bruno dice, pese a ser repetido, no es cierto, sino más bien el indicio de un trastorno obsesivo, y que además hay algo que oculta. Muñoz Molina obliga al lector a vislumbrar aquello que no está escrito, adoptando así un riesgo narrativo que sigue la línea abierta por Henry James, Bioy Casares o Ford Madox Ford —de quien ya tomó una cita en su magnífica novela La noche de los tiempos. No llega Tus pasos en la escalera a la cima de los anteriores autores, ni tampoco la que considero una gran obra, muy poco conocida, y también con narrador errado, como es La pesquisa, de Juan-José Saer. Es en todo caso una decisión creativa valiente la utilización de una voz fallida en un escritor que podía caer fácilmente en la complacencia.

La novela avanza por inercia, ensimismada, sin que apenas parezca ocurrir nada. La espera —aptitud históricamente femenina—, el miedo y la memoria son sus tres elementos estáticos. Sólo cambia esa perplejidad y sospecha que va ganando espacio en el juicio del lector. No debe entonces sorprendernos que el final sea una puerta entornada a un estado de pasmo. ¿Qué solución podía esperarse de una novela alucinada, una espera perpetua contada por un narrador perturbado? Tal vez la novela, toda ella, es su propia explicación. Una novela de aprendizaje, la búsqueda última de una oportunidad en la vida de su protagonista quien, lejos de Nueva York, de un entorno laboral en donde nunca fue feliz, descubre la felicidad doméstica de la lectura y de las actividades sencillas, y espera, retirado del mundo, su final.

Valoro la apuesta de Muñoz Molina por ese narrador frágil, imperfecto. También su prosa, siempre lírica, fluida, con buena respiración. Su forma de adjetivar es muy precisa. Me pregunto si la novela, reducida en extensión, aliviada de algunas redundancias e insistencias reflexivas, habría ganado potencia. Incluso eliminadas esas referencias a personajes históricos que, si bien construyen un paralelismo con la espera de Bruno, tienen un exceso de artificio literario y no son realmente necesarias para que avance la narración.

Un brindis