Recomiendo leer esta entrada mientras se escucha sincronizadamente el Preludio de Lohengrin de Wagner: https://www.youtube.com/watch?v=lqk4bcnBql

Son nueve pisos: el garaje está en el segundo sótano, la oficina en la planta séptima. Sin interrupciones, el trayecto me alcanza para leer una página entera. Como hago una media de cuatro itinerarios al día —por la mañana, a la hora de la comida, a su regreso, de vuelta a casa—, puedo lograr cuatro páginas diarias de lectura en el ascensor. Suponiendo que trabajo veinte días al mes, si multiplico los mismos por las páginas, resultan ochenta mensuales, lo que viene a ser, en cómputo anual, novecientas sesenta. He buscado en mi estantería qué lecturas me aguardan de una longitud parecida: El cuaderno gris, de Josep Plá, ochocientas cuarenta y una; Antagonía, de Goytisolo, mil y ciento doce —en este caso debería hacer ascensores extra.

Mis compañeros y amigos —esos que felizmente rompen los números— me advierten de que un día me voy a golpear contra algo o alguien, porque no miro al salir o entrar. También les sorprende que pueda concentrarme en la lectura, que en esa cápsula de tiempo sea capaz de colarme en una historia, engancharla a lo que ya había leído, retener detalles necesarios para lo que vendrá, y luego volver a una realidad dominada por las tareas pendientes, por los correos sin responder, por lo que siempre es urgente. Como vivir en la ficción es una felicidad perpetua, pienso que al leer no es que acceda a una ficción, sino que más bien lo ficticio ya existe dentro de mí, es una ontología, y que mis ojos, esos que esquivan la realidad, esos que se levantan del libro solo cuando no les queda más remedio, viven siempre de puertas hacia adentro, como un feliz claustro autoimpuesto.

Me viene a la cabeza un reloj de cuco que tenían mis abuelos de Canarias, colgado a una altura que con seis años era inalcanzable, yo sentado sobre el mármol frío de la escalera, en días de verano que no tenían fin, aguardando, con una mezcla de asombro y de aburrimiento, que llegaran las medias horas y las en punto, para contemplar así al pajarito autómata, que emitía un sonido agudo, metálico, una función brevísima, y me recuerdo con tristeza, porque ya se había cerrado la puertecita, y con alegría anticipada, porque ya restaba menos para la próxima función, y como era niño y casi todo era desconocido, luego casi todo era dominio de la imaginación, me preguntaba qué ocurría dentro de esa cajita de madera, y llegué a la conclusión de que el cuclillo gritaba porque, en verdad, no deseaba avisarnos de la hora, sino más bien regresar cuanto antes al interior, a ese mundo desconocido en el que habitaba siempre, solo expulsado cuando, por obligación mecánica, tenía que salir propulsado, como un tentetieso, y avisarnos del tiempo, el que me decía que yo debía bajar a cenar, entrar en una cocina que olía a berros y donde ya estaban todos esperándome, o el tiempo que me informa hoy de que debo salir a ese mundo precipitado de moquetas e informes y reuniones, y por eso que leyendo ahora mi libro electrónico, orillado dentro del ascensor, preguntado por mi capacidad para concentrarme, pienso en el pajarito que, como yo, lo que busca es nada más que se cierre la puerta, escuchar el silencio rítmico y natural de engranajes y péndulos, de martillos y lengüetas, y que esos trayectos, pautados con la precisión de un metrónomo, sean un recorrido de lecturas. Porque me siento el pájaro que, voluntariamente, se ausenta, no hay esfuerzo ni mérito en mi tarea, pues mi mundo, el que más amo, está ahí, colgado en fracciones que antes, de pequeño, eran de treinta minutos, ahora de nuevo pisos, pero siempre tiempos buscados para que, milagro, se cierren las puertas.

No es solo el movimiento físico, aquel que, manual o automático, cierra una puerta. Hay otras que siguen abriéndose y cerrándose, y como hay otras manos y otros pomos y otras figuras, solo revelan el dolor de las ausencias. Qué pronto se va lo que uno piensa que va a durar toda la vida, como los abuelos, incluso aunque en ellos, desde el primer instante, haya anidado siempre la certeza de su final. Cómo la imagen de mi abuela de Canarias será siempre su mano agitada en lo alto de la escalera del jardín, la puerta entreabierta, la misma que hoy sigue moviéndose tan ajena a ella y a mí. También lo material desaparece con idéntica efectividad: el reloj de cuco, del que nadie hoy en mi familia tiene memoria de dónde acabó —algunos, incluso, ni siquiera se acuerdan de él, ni de dónde estaba colgado, ni de qué sonido hacía, ni de su forma o color. En el ascensor de la oficina, enganchado a mi libro, me imagino la cabina como si fuera ese reloj de cuco extraviado. Una casita de la Selva Negra dando brincos entre niveles, arrastrando en su interior el tedio de las conversaciones, las miradas pegadas a los teléfonos, el hastío matutino y el alivio de las tardes, pero también, en cuatro viajes diarios, una lectura apasionada. Esta mañana, cumpliendo con fidelidad a mi estadística, he salido del garaje y, en un momento, he entrado en la historia por el nivel menos dos. Ha sido fácil, porque transito una lectura apasionante y que, como una emoción, se expande por el cuerpo. Me ha venido entonces la memoria del cuco. La identificación con ese reloj ha sido solo por el placer puro del aislamiento, por ser ese animal que vive, a nuestros ojos, dentro de un misterio, que observa el mundo exterior con recelo, pero también porque lo leído me ha transportado a un horizonte donde ese reloj encajaba, como si una cabina de teléfonos roja cayera del espacio exterior junto al Támesis. En mi lectura el río era alemán, y había cisnes y violines. Ha resultado como si el mundo exterior, el que se quedaba detrás del sonido de ventosas de las puertas, fuera exactamente el mismo que narraban las palabras. La cabina convertida en un cuco de la Selva Negra, y en el texto, ante mis ojos, una realidad donde mi ascensor, desgajado de su realidad, de sus ejes, de sus frenos y contrapesos, hubiera podido encajar como real, perfectamente real. El milagro de la autenticidad ha sido esta maravilla que aquí reproduzco, y que logró, sin que me diera cuenta, que mis pasos no salieran a un espacio de cristal y moqueta sino junto a la ribera grande de un río, y en la lejanía no un horizonte de carpetas, sino montañas y casitas aisladas, casitas como la del cuco que, zas, se cierra sin mí a mi espalda, buenos días, Daniel, y ese fenómeno raro que aquí reproduzco me vuelve ahora a estremecer, igual que un truco de magia que engaña a la mente una y otra vez, así que seguro —eso espero— que esta lectura convertirá en persona afortunada a aquel que, aún, no haya experimentado el placer de iniciarla. Poder mirar hacia dentro, dar la vuelta a los ojos, y ver. Se me olvidaba: el autor se llama Manuel Puig, y su novela El beso de la mujer araña.

«Y él se lo dice, que ella es un ser maravilloso, de belleza ultraterrena, y seguramente con un destino muy noble. Las palabras de él la hacen medio estremecerse, todo un presagio la envuelve, y tiene como la certeza de que en su vida sucederán cosas muy importantes, y casi seguramente con un fin trágico. Le tiembla la mano, y cae al suelo la copa, el bacará se hace mil pedazos. Es como una diosa, y al mismo tiempo una mujer fragilísima, que tiembla de miedo. Él le toma la mano, le pregunta si siente frío. Ella contesta que no. En eso la música toma más fuerza, los violines suenan sublimes, y ella le pregunta qué significa esa melodía. Él dice que es su favorita, esas especies de oleadas de violines son las aguas de un río alemán por donde navega un hombre-dios, que no es más que un hombre pero que su amor a la patria le quita todo miedo, ése es su secreto, el afán de luchar por su patria lo vuelve invencible, como un dios, porque desconoce el miedo. La música se vuelve tan emocionante que a él se le llenan los ojos de lágrimas. Y eso es lo más lindo de la escena, porque ella al verlo conmovido, se da cuenta que él tiene los sentimientos de un hombre, aunque parezca invencible como un dios. Él trata de esconder su emoción y va hacia el ventanal. Hay una luna llena sobre la ciudad de París, el jardín de la casa parece plateado, los árboles negros se recortan contra el cielo grisáceo, no azul, porque la película es en blanco y negro. La fuente blanca está bordeada de plantas de jazmín, con flores también blancas plateadas, y la cámara entonces muestra la cara de ella en primer plano, en unos grises divinos, de un sombreado perfecto, con una lágrima que le va cayendo. Al escapar la lágrima del ojo no le brilla mucho, pero al ir resbalándole por el pómulo altísimo le va brillando tanto como los diamantes del collar. Y la cámara vuelve a enfocar el jardín de plata, y vos estás ahí en el cine y hacete de cuenta que sos un pájaro que levanta el vuelo porque se va viendo desde arriba cada vez más chiquito el jardín, y la fuente blanca parece… como de merengue, y los ventanales también, un palacio blanco todo de merengue, como en algunos cuentos de hadas, que las casas se comen y lástima que no se ve a ellos dos, porque parecerían como dos miniaturas».

De Buenos Aires un diálogo. Era tarde, mi amigo y yo teníamos hambre, entramos a una pizzería próxima al albergue. Un grupo de tres hombres charlaban alrededor de una mesita vacía. Mi amigo, que vive pegado a un silencio, se sorprendió de todo lo que hablaban. Después de cenar salimos a la noche, jugamos al billar, bebimos cerveza, paseamos hasta Puerto Madero, se levantó frío y volvimos a nuestra habitación compartida. En la pizzería seguían los tres hombres en idéntico apasionado diálogo. Reímos al verles. La risa de mi amigo era un misterio duplicado: saber de qué hablaban —apenas domina algo de español—, y conocer las razones de tan alta locuacidad. Yo escuché algunas palabras, las olvidé empujadas por otras tantas y así sucesivamente, luego levanté los hombros, como dando a entender que tampoco entendía tanta cháchara. Su mesita seguía vacía de consumiciones.

De Buenos Aires un diálogo. Era tarde, mi amigo y yo teníamos hambre, entramos a una pizzería próxima al albergue. Un grupo de tres hombres charlaban alrededor de una mesita vacía. Mi amigo, que vive pegado a un silencio, se sorprendió de todo lo que hablaban. Después de cenar salimos a la noche, jugamos al billar, bebimos cerveza, paseamos hasta Puerto Madero, se levantó frío y volvimos a nuestra habitación compartida. En la pizzería seguían los tres hombres en idéntico apasionado diálogo. Reímos al verles. La risa de mi amigo era un misterio duplicado: saber de qué hablaban —apenas domina algo de español—, y conocer las razones de tan alta locuacidad. Yo escuché algunas palabras, las olvidé empujadas por otras tantas y así sucesivamente, luego levanté los hombros, como dando a entender que tampoco entendía tanta cháchara. Su mesita seguía vacía de consumiciones.

Subido al dieciséis, sigo tarareando las trompetas de Mahler. El auditorio se va estrechando a mi espalda: una persiana que, hasta dentro de dos semanas, baja. Regresado a la calle, aturdido de música, aún no he vuelto a la realidad, la de una noche calurosa de sábado, de gente iluminada por móviles, de un autobús volando por Príncipe de Vergara hacia mi casa, y en el autobús una conversación lateral en la cual, casi sin esfuerzo, casi por aburrimiento, casi por contaminación acústica, me cuelo. Ella tiene el pelo blanco, está sentada junto a la ventanilla, agarra con fuerza un bolsito dorado, como si temiera un robo. Él es calvo como una roca, con su busto me tapa el de ella: un eclipse. Se tratan de usted. Ella le informa de que vive en Chamartín desde hace más de treinta años, y que es viuda, como si los datos fueran en ese orden de importancia. Él asiente, yo asiento, yo me pregunto cuándo y cómo se conocieron, y por qué vienen hablando —descubro— de Dios. El hombre está serenamente indignado con la juventud actual —¿la juventud no es siempre actual?—, y, en su diagnóstico, apunta a mayo del sesenta y ocho como inicio de la deriva, de la pérdida de valores, de la imbecilidad reinante, de la falta absoluta de creencia en Dios. Su tono es amargo pero vivo. Dice mayo del sesenta y ocho pero parece que hablara de hechos próximos, que le afectaran con el impacto de lo reciente. Galante, él se ofrece a bajarse —utiliza la palabra apearse— una parada después de la suya, para así coincidir con la de ella, quien le agradece el gesto. Ya los dos de pie, ya a punto de enfilar los escalones, ya a punto de salir para siempre de mis vidas, ella responde al eclipse, que le escucha agarrado a la barandilla, atento, y a mí, que apunto en el cuadernito, lo siguiente:

Subido al dieciséis, sigo tarareando las trompetas de Mahler. El auditorio se va estrechando a mi espalda: una persiana que, hasta dentro de dos semanas, baja. Regresado a la calle, aturdido de música, aún no he vuelto a la realidad, la de una noche calurosa de sábado, de gente iluminada por móviles, de un autobús volando por Príncipe de Vergara hacia mi casa, y en el autobús una conversación lateral en la cual, casi sin esfuerzo, casi por aburrimiento, casi por contaminación acústica, me cuelo. Ella tiene el pelo blanco, está sentada junto a la ventanilla, agarra con fuerza un bolsito dorado, como si temiera un robo. Él es calvo como una roca, con su busto me tapa el de ella: un eclipse. Se tratan de usted. Ella le informa de que vive en Chamartín desde hace más de treinta años, y que es viuda, como si los datos fueran en ese orden de importancia. Él asiente, yo asiento, yo me pregunto cuándo y cómo se conocieron, y por qué vienen hablando —descubro— de Dios. El hombre está serenamente indignado con la juventud actual —¿la juventud no es siempre actual?—, y, en su diagnóstico, apunta a mayo del sesenta y ocho como inicio de la deriva, de la pérdida de valores, de la imbecilidad reinante, de la falta absoluta de creencia en Dios. Su tono es amargo pero vivo. Dice mayo del sesenta y ocho pero parece que hablara de hechos próximos, que le afectaran con el impacto de lo reciente. Galante, él se ofrece a bajarse —utiliza la palabra apearse— una parada después de la suya, para así coincidir con la de ella, quien le agradece el gesto. Ya los dos de pie, ya a punto de enfilar los escalones, ya a punto de salir para siempre de mis vidas, ella responde al eclipse, que le escucha agarrado a la barandilla, atento, y a mí, que apunto en el cuadernito, lo siguiente: ¿Está libre? Con demasiada frecuencia, me responde y continua: bienaventurados los que viajáis, porque de vosotros es el Reino de los Cielos. Sonrío: no hace falta que le indique mi destino. Apaga la radio: él pone la voz, yo el silencio de una pluma abierta sobre mis piernas, moviéndose con velocidad de estenotipia. Nunca me llega a decir su nombre. Le calculo unos sesenta años, aunque parece joven porque es delgado, tiene abundante pelo en la cabeza, apenas alguna arruga en la frente y en el cuello, color de piel moreno, saludable. Su acento no es canario. Como si leyera mi mente, me cuenta que nació en Granada, que lleva muchos años viviendo en Arrecife, junto a su mujer, lanzaroteña, y su madre, ya muy anciana. Su madre —primera rotonda— también es de Granada, o más bien de cerca de allí, de un pueblo llamado Viznar. ¿Lo conoce? Mi cabeza asiente en su retrovisor y, de golpe, junto a mí, donde termina mi pierna, un nuevo pasajero, también de súbito, tras la ventanilla, un paisaje distinto, un barranco de tierra mil veces removida, mil veces sin éxito, y que se parecen mucho el uno y el otro, el que observo camino del aeropuerto y el que imagino en sus palabras, las que me relatan ahora que su madre, aún hoy, en Lanzarote, recuerda cuando, de joven, le llegaba, tras las persianas bajadas, el sonido lento de camiones subiendo la noche frente a su casa, los motores al borde del síncope, también ellos, ella, su marido, la vivienda entera estremecidas, regresando los dos, de la mano, asustados, a una cama y una habitación calurosas, a un sueño imposible porque más tarde, en mitad de su insomnio, viniendo de un lugar indefinido, el sonido de disparos, una luz en las retinas, tal vez real o tal vez inventada, como el periscopio de una tragedia reflejada, y luego un espacio larguísimo de miedo, ya el alba turbia contra las persianas, contra la fachada que se va revelando blanca, contra los camiones amanecidos, bajando ya la cuesta, aliviados de carga, regresando al sueño de sus cocheras en Granada, a un cuartel como el que ahora me señala con el dedo, a las afueras de Arrecife, donde mi taxista hizo el servicio militar, allí, allí —segunda rotonda—, allí me pilló el golpe de Estado, era entonces cabo segundo, no gran cosa, y un mando superior me ordenó que todos estaban con los golpistas, lo repitió dos veces, como para convencerme del significado literal de la palabra todos, y por lo tanto, en caso de enfrentamiento con un civil, no dudara en enseñar el arma, se trataba de un estado de excepción, y él le respondió que no —acababa de subir las ventanillas en la entrada a la autopista—, no, claro que no, porque cómo iba él a encañonar al pueblo, si su padre había sido comunista y había escrito en el diario El Obrero, si él compartía también esas ideas, no, claro que no, encañonar al pueblo, ¿qué o quién era el pueblo? —me preguntó por el retrovisor, yo alcé los hombros—, salvadores de la patria, se hacían llamar —la velocidad aumentaba— pero la patria somos todos, todos — tomamos entonces una curva cerrada, y pareció como si allí se cayera esta conversación y empezara, punto y aparte, última recta, una nueva conversación, más breve y actual—, y me habló entonces de Luis Landero, a quien había escuchado hace un rato en la radio, mañana se acercaría a la biblioteca de Arrecife a buscar algún libro de él, ahora, con la crisis —abrió los brazos abarcando el horizonte—, tenía más tiempo para leer, es lo bueno, pasar mucho tiempo en las paradas, tiempo para leer más, para mirar el mar, charlar, fumar, y tras cerrar el capuchón de mi pluma y coger la maleta le doy las gracias por la conversación, le pago y me sitúo en la cola de Ryanair para facturar —tres quesos, un disco de Mozart de segunda mano, un traje que debe ir al tinte—, y aguardo junto a tres hombres de una compañía de seguridad privada que charlan cansados, ayer fue noche carnaval y estuvieron de jarana, uno de ellos en un bar nuevo que recomienda a los otros, en el comienzo de la calle José Antonio Primo de Rivera, y el de su izquierda niega con la cabeza, no, no, ya no se llama así, la calle es Manolo Millares, pero el primero le responde con una risotada, Manolo Millares, y como celebrando su ignorancia pregunta a sus compañeros si saben quién es Manolo Millares, y los dos levantan los hombros, y yo también, nadie sabe quién es Manolo Millares aunque tiene una calle, y el primero se despide y dice que para él esa calle será siempre así, José Antonio Primo de Rivera, que por algo se la darían a él primero. La pluma ha vuelto a volar sobre el papel tratando de apuntarlo todo. Dejo mi maleta en la cinta, siete kilogramos y medio, digo:

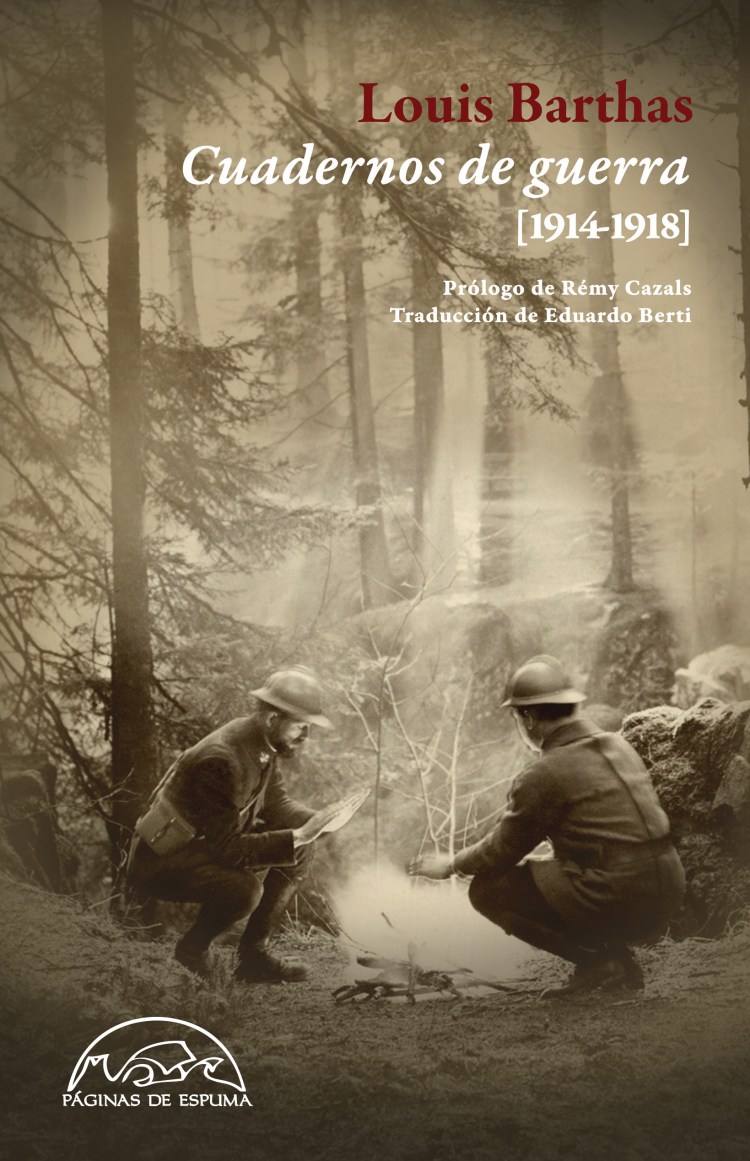

¿Está libre? Con demasiada frecuencia, me responde y continua: bienaventurados los que viajáis, porque de vosotros es el Reino de los Cielos. Sonrío: no hace falta que le indique mi destino. Apaga la radio: él pone la voz, yo el silencio de una pluma abierta sobre mis piernas, moviéndose con velocidad de estenotipia. Nunca me llega a decir su nombre. Le calculo unos sesenta años, aunque parece joven porque es delgado, tiene abundante pelo en la cabeza, apenas alguna arruga en la frente y en el cuello, color de piel moreno, saludable. Su acento no es canario. Como si leyera mi mente, me cuenta que nació en Granada, que lleva muchos años viviendo en Arrecife, junto a su mujer, lanzaroteña, y su madre, ya muy anciana. Su madre —primera rotonda— también es de Granada, o más bien de cerca de allí, de un pueblo llamado Viznar. ¿Lo conoce? Mi cabeza asiente en su retrovisor y, de golpe, junto a mí, donde termina mi pierna, un nuevo pasajero, también de súbito, tras la ventanilla, un paisaje distinto, un barranco de tierra mil veces removida, mil veces sin éxito, y que se parecen mucho el uno y el otro, el que observo camino del aeropuerto y el que imagino en sus palabras, las que me relatan ahora que su madre, aún hoy, en Lanzarote, recuerda cuando, de joven, le llegaba, tras las persianas bajadas, el sonido lento de camiones subiendo la noche frente a su casa, los motores al borde del síncope, también ellos, ella, su marido, la vivienda entera estremecidas, regresando los dos, de la mano, asustados, a una cama y una habitación calurosas, a un sueño imposible porque más tarde, en mitad de su insomnio, viniendo de un lugar indefinido, el sonido de disparos, una luz en las retinas, tal vez real o tal vez inventada, como el periscopio de una tragedia reflejada, y luego un espacio larguísimo de miedo, ya el alba turbia contra las persianas, contra la fachada que se va revelando blanca, contra los camiones amanecidos, bajando ya la cuesta, aliviados de carga, regresando al sueño de sus cocheras en Granada, a un cuartel como el que ahora me señala con el dedo, a las afueras de Arrecife, donde mi taxista hizo el servicio militar, allí, allí —segunda rotonda—, allí me pilló el golpe de Estado, era entonces cabo segundo, no gran cosa, y un mando superior me ordenó que todos estaban con los golpistas, lo repitió dos veces, como para convencerme del significado literal de la palabra todos, y por lo tanto, en caso de enfrentamiento con un civil, no dudara en enseñar el arma, se trataba de un estado de excepción, y él le respondió que no —acababa de subir las ventanillas en la entrada a la autopista—, no, claro que no, porque cómo iba él a encañonar al pueblo, si su padre había sido comunista y había escrito en el diario El Obrero, si él compartía también esas ideas, no, claro que no, encañonar al pueblo, ¿qué o quién era el pueblo? —me preguntó por el retrovisor, yo alcé los hombros—, salvadores de la patria, se hacían llamar —la velocidad aumentaba— pero la patria somos todos, todos — tomamos entonces una curva cerrada, y pareció como si allí se cayera esta conversación y empezara, punto y aparte, última recta, una nueva conversación, más breve y actual—, y me habló entonces de Luis Landero, a quien había escuchado hace un rato en la radio, mañana se acercaría a la biblioteca de Arrecife a buscar algún libro de él, ahora, con la crisis —abrió los brazos abarcando el horizonte—, tenía más tiempo para leer, es lo bueno, pasar mucho tiempo en las paradas, tiempo para leer más, para mirar el mar, charlar, fumar, y tras cerrar el capuchón de mi pluma y coger la maleta le doy las gracias por la conversación, le pago y me sitúo en la cola de Ryanair para facturar —tres quesos, un disco de Mozart de segunda mano, un traje que debe ir al tinte—, y aguardo junto a tres hombres de una compañía de seguridad privada que charlan cansados, ayer fue noche carnaval y estuvieron de jarana, uno de ellos en un bar nuevo que recomienda a los otros, en el comienzo de la calle José Antonio Primo de Rivera, y el de su izquierda niega con la cabeza, no, no, ya no se llama así, la calle es Manolo Millares, pero el primero le responde con una risotada, Manolo Millares, y como celebrando su ignorancia pregunta a sus compañeros si saben quién es Manolo Millares, y los dos levantan los hombros, y yo también, nadie sabe quién es Manolo Millares aunque tiene una calle, y el primero se despide y dice que para él esa calle será siempre así, José Antonio Primo de Rivera, que por algo se la darían a él primero. La pluma ha vuelto a volar sobre el papel tratando de apuntarlo todo. Dejo mi maleta en la cinta, siete kilogramos y medio, digo: Louis Barthas fue llamado a la guerra en agosto de 1914. Tenía treinta y cinco años. Se despidió de su mujer y dos hijos, de su trabajo de tonelero, y marchó a Narbonne, una fea ciudad militar del sur de Francia. Como la guerra devoraba víctimas, fue llamado al frente en el invierno del mismo 1914. Durante los siguientes cuatro años vivió la guerra de trincheras.

Louis Barthas fue llamado a la guerra en agosto de 1914. Tenía treinta y cinco años. Se despidió de su mujer y dos hijos, de su trabajo de tonelero, y marchó a Narbonne, una fea ciudad militar del sur de Francia. Como la guerra devoraba víctimas, fue llamado al frente en el invierno del mismo 1914. Durante los siguientes cuatro años vivió la guerra de trincheras.